海抜(標高)を正確に知る方法について

---------------最終更新日:2014.10.19

知りたい場所の海抜(標高)を知る方法と精度、誤差について考えてみました。

サイトの比較結果を参考にしてください。

海辺に住んでいるので、高潮、津波のときどうなのか気になります。

方法その1、ネットで調べる

|

サイト名

|

特 徴

|

精 度

|

| 標高がわかるWeb地図(試験公開中) | 国土地理院 |

航空レーザー測量/誤差0.3m以内

写真測量/誤差0.7m以内 1/25,000地形図/誤差5m以内 |

| マピオン | 国土地理院データを利用 |

5m以内※1

|

| GoogleMaps(V2 SRTM) | SRTMを利用 |

不明

|

| GoogleMaps(V3 API) | Google Maps APIを利用 |

不明

|

| 地方自治体等の防災マップ等 | 表示があったり、なかったり | |

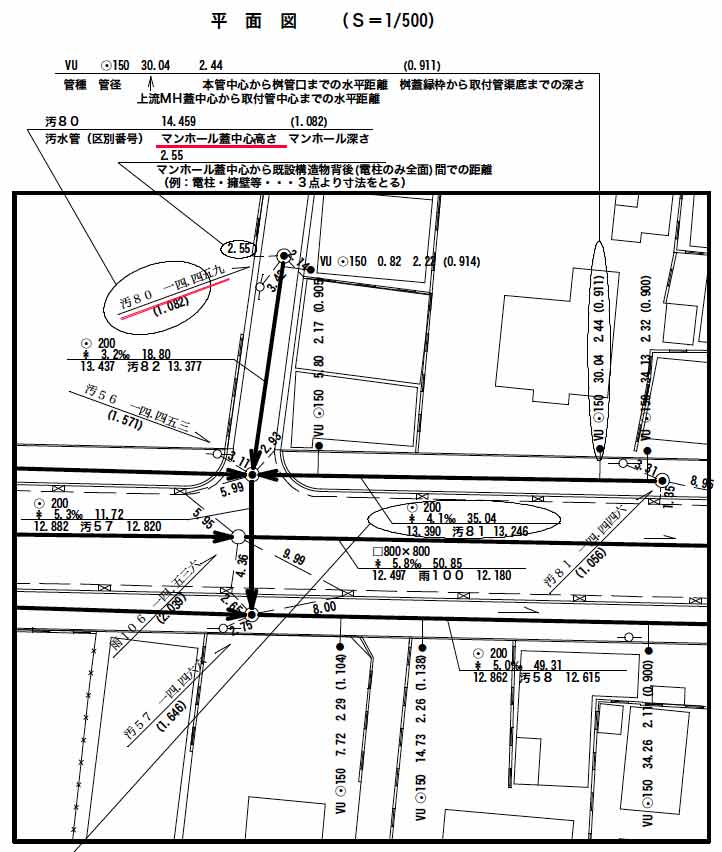

| 下水道台帳(web公開) | 自治体により公開の場合あり |

1mm単位で表示

|

うちの最寄りにある倉敷市が設置した海抜表示板の7地点、および公共基準点6点についてそれぞれのサイトで調べてみた。

結果を先に言うと、調べた限り標高がわかるWeb地図(試験公開中)が最も信頼性が高かった。

ただ、日記(3月1日)にも書いたように25,000分の1地図のデータを使うと、がくんと精度が落ちる。

種別の欄が航空レーザ測量、写真測量だとかなり正確だった。

他のサイトは使用目的によるだろうが、オレ的には使えない。

自治体の防災マップに記載された海抜はまちまちで、一概に評価できない。

下水道台帳をWebで公開している自治体では、マンホールの蓋の海抜がミリメートル単位の精度で確認できる。

ネットで公開している自治体は少なく、マンホールという特定の点でのデータなのが欠点。

ただ、道路上にたくさんあるので目的の場所付近の正確な海抜がわかる。

下表にデータを載せた。 緯度、経度が指定できないマピオンのみ目測でポイントした。

海抜表示板自体が0.1m単位の表示のため、正確な基準とは言い難い。

このため、表示板の数値とサイトで調べた数値との差は“誤差”ではなく単に“差”とした。

|

#pid

|

B[deg]

|

L[deg]

|

場所

|

海抜表示板

[m] |

標高がわかる

Web地図※1 [m] |

マピオン※1

[m] |

google Maps標高

(V2 SRTM)※1 [m] |

google Maps標高

(V3 API)※1 [m] |

|

1

|

34.519351 | 133.653188 |

井出歯科医院前

|

0.1

|

0.6(-0.5)

|

3(-2.9)

|

3.0(-2.9)

|

2.4930(-2.4)

|

|

2

|

34.516049 | 133.650417 |

黒崎新町公園前

|

0.0

|

-0.2(0.2)

|

1(-1.0)

|

2.0(-2.0)

|

2.6364(-2.6)

|

|

3

|

34.521955 | 133.647604 |

セブンイレブン勇崎店前

|

0.3

|

0.6(-0.3)

|

3(-2.7)

|

3.0(-2.7)

|

2.6730(-2.4)

|

|

4

|

34.517811 | 133.645736 |

仕出し岡部前

|

3.0

|

2.6(0.4)

|

4(-1.0)

|

4.0(-1.0)

|

3.7494(-0.7)

|

|

5

|

34.521085 | 133.654458 |

八幡保育園前

|

0.4

|

0.6(-0.2)

|

4(-3.6)

|

6.0(-5.6)

|

4.9890(-4.6)

|

|

6

|

34.521823 | 133.658097 |

中藤理容所前

|

0.9

|

0.6(0.3)

|

3(-2.1)

|

6.0(-5.1)

|

4.1330(-3.2)

|

|

7

|

34.52844 | 133.66234 |

玉島みなと公園前

|

3.2

|

2.7(0.5)

|

4(-0.8)

|

9.0(-5.8)

|

7.1537(-4.0)

|

|

平均差0.1

|

平均差-2.0

|

平均差-3.6

|

平均差-2.8

|

次に、うちの最寄りにある公共基準点6カ所(基準点成果等閲覧サービスから)についても同様に調べてみた。

標高がわかるWeb地図とマピオンは目測でポイントした。

公共基準点との誤差で判断すると、6点の結果を見る限り、標高がわかるWeb地図、マピオンの順で比較的信頼性が高い。

GoogleMapsの方は、平均マジックで平均誤差0.21とかなっているが、データのばらつきが大きい。

|

基準点名

|

等級種別

|

成果状態

|

緯度

|

経度

|

H[m]

|

標高がわかる

Web地図※1 [m] |

マピオン※1

[m] |

GoogleMaps標高

(V2 SRTM)※1 [m] |

GoogleMaps標高

(V3 API)※1 [m] |

| 10D41 | 3級街区多角点 | 正常(新規作成) |

34°31’58.6217”

|

133°39’39.4955”

|

4.876

|

4.4(0.476)

|

5(-0.124)

|

7(-2.124)

|

7.8021(-2.6261)

|

| 10D35 | 3級街区多角点 | 正常(新規作成) |

34°31’56.4517”

|

133°39’44.9764”

|

1.322

|

1.4(-0.078)

|

2(-0.678)

|

0(1.322)

|

4.4773(-3.1553)

|

| 10D34 | 3級街区多角点 | 正常(新規作成) |

34°32’02.3288”

|

133°39’45.9829”

|

4.116

|

4.2(-0.084)

|

4(0.116)

|

9(-4.884)

|

9.9543(-5.8383)

|

| 1063A | 2級街区三角点 | 正常(新規作成) |

34°31’57.4629”

|

133°39’36.2080”

|

11.739

|

8.1(3.639)

|

10(1.739)

|

10(1.739)

|

9.4291(2.3099)

|

| 10D33 | 3級街区多角点 | 正常(新規作成) |

34°32’05.3339”

|

133°39’46.1454”

|

12.248

|

11.8(0.448)

|

12(0.248)

|

10(2.248)

|

10.971(1.277)

|

| 10D40 | 3級街区多角点 | 正常(新規作成) |

34°31’55.1518”

|

133°39’48.4880”

|

2.944

|

2.2(0.744)

|

1(1.944)

|

0(2.944)

|

2.6333(0.3107)

|

|

平均誤差0.86

|

平均誤差0.54

|

平均誤差0.21

|

平均誤差-1.34

|

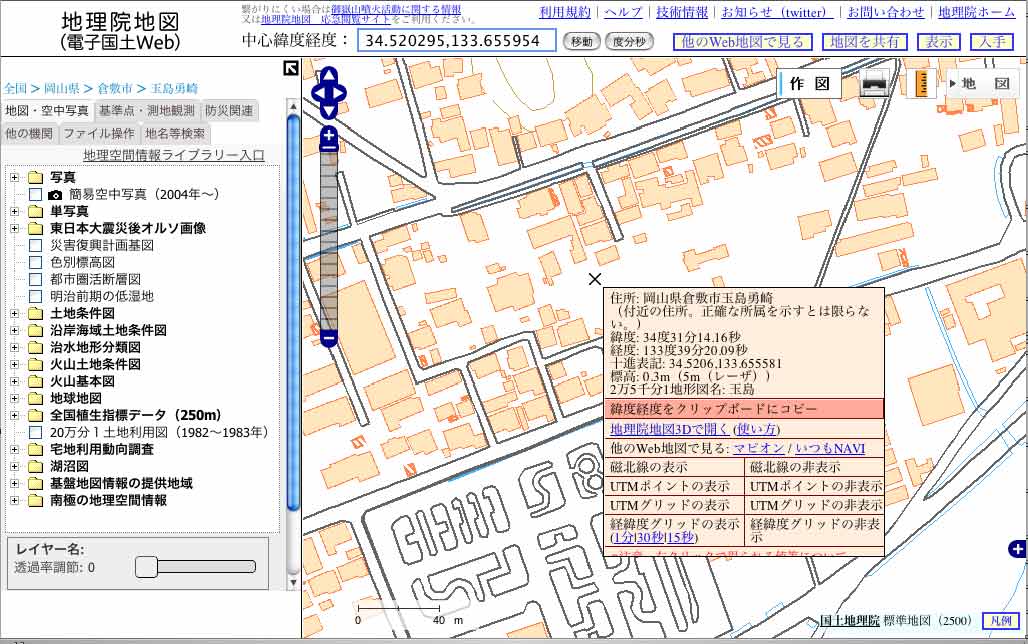

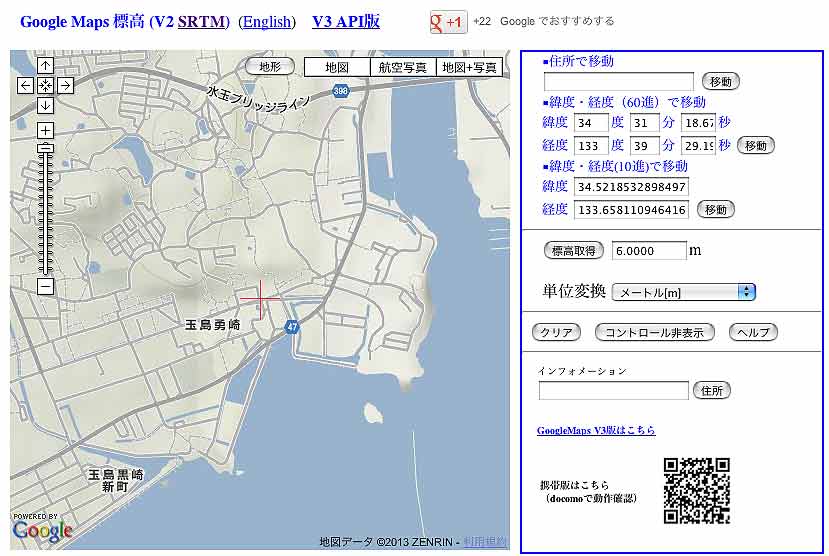

標高がわかるWeb地図(試験公開中)

→地理院地図(旧電子国土ポータル)に統合、任意の場所で右クリックすると標高を含むウィンドウが表示される。

結果:けっこう正確! 2級街区三角点で大きくはずした以外は、ほぼ±0.5m以内の差だった。(注意! 種別で精度が大きく変わる)

右クリックで地図上の特定のポイントの経度、緯度、標高が表示される。 結果をcsvファイルで出力可能。

逆に緯度、経度を入力して移動できる機能(電子国土Web.NEXTやGoogleMapsのように)の追加が望まれる。

できれば10進法と60進法両方の入力きぼん。

追記 ↑地理院地図に統合後、移動機能は見事に実現されておりました。

複数ポイントのcsvファイル出力はなくなり、単一ポイントの「クリップボードにコピー」になってしまった。(2014.10.19)

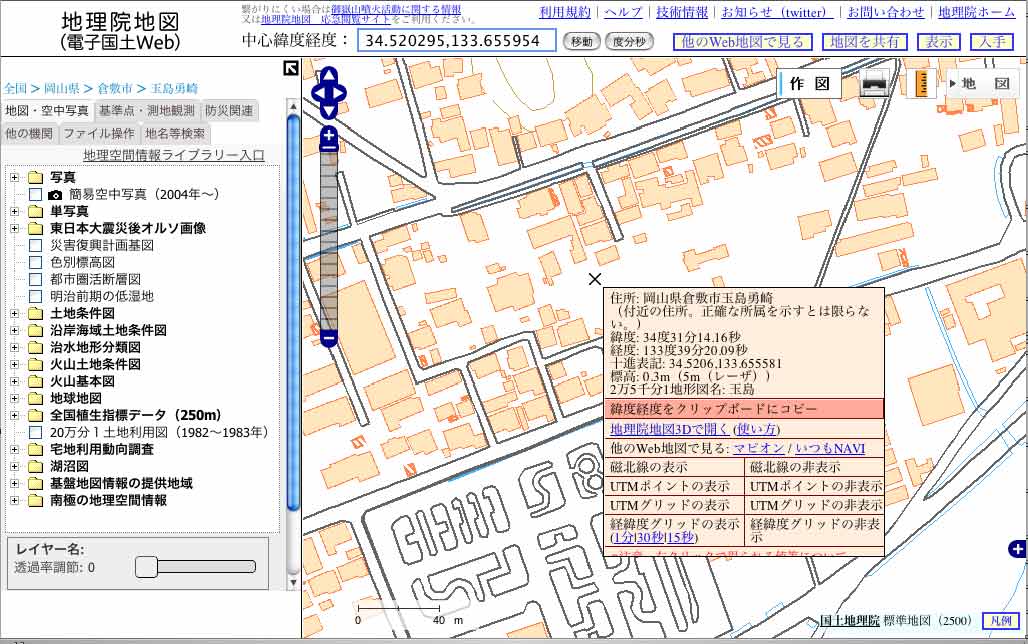

結果:ばらつき大。無駄に細かい標高が出る。うーんgoogle便利なんだけどなぁ。今後に期待。

方法その2、基準を調べ、そこから実測する

最も身近な基準は自治体の公開する下水道台帳だろう。

あるいは国土地理院の基準点成果等閲覧サービスから、電子基準点の情報を調べる手もあるが、マンホールに比べ数が少ない。

いずれも値は0.001m、つまり1ミリ単位。

そこから傾斜が測定できるレーザー距離計等を使用して、目的の場所の海抜を算出する。(ボッシュGLM 80おすすめ)

ある程度の精度でよいなら、もっと安価なレーザーポインター付きの水平器とメジャーと鉛直を見る下げ振りでも可能だろう。

|

|

|

下水道台帳の例

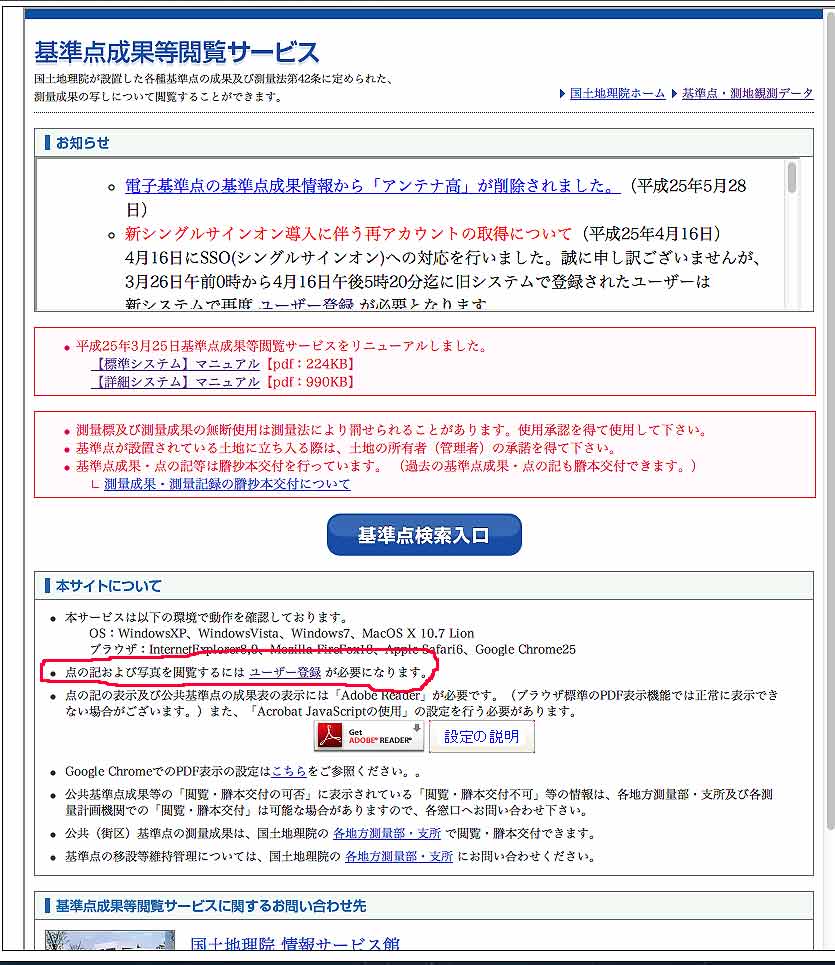

ユーザー登録しなくても下の画面は出る。

調べたい基準点の成果表と点の記のpdfファイルを見るにはユーザー登録が必要。 もちろん無料だ。

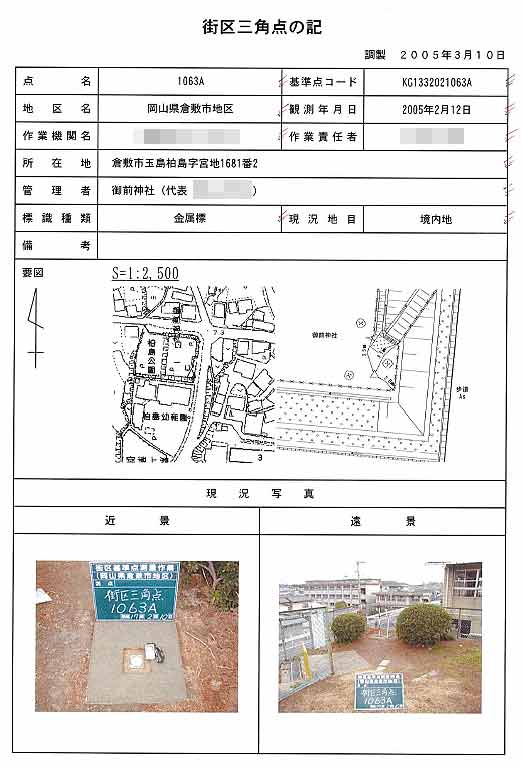

成果表の H 11.739 の部分が標高11.739mを示している。

|

点の記には基準点の写真もある。(個人名、団体名はモザイク処理しています。)

|

平成25年7月5日、基準点成果等閲覧サービスから得た値をネットで公開できるか国土地理院に問い合わせたところ、下記の返信をいただいた。 【問合せ回答】 |

とにかくやってみた。

平成24年9月、醤油屋は近辺の詳細な海抜表示のある防災マップを作ろうと玉島支所に行った。

下水道台帳の公開基準は自治体によって様々らしく、わがすばらしき故郷倉敷市では「個人宅付近の数点なら可能ですが、地域全体でというのは前例がないので対応しかねます。」という対応だった。

一応書いておくが、防災目的で、地元消防団で、高潮被災者でとかいっても「前例がないので対応しかねます。」というお役所の鉄壁の防御は崩せなかった。(ある消防団員のぐち)

平成25年7月2日、個人所有地周辺なら可能だろうと、春にもらった名寄帳のコピーを手に再挑戦した。

予想外にあっさりとOKがでた。無料でコピーしてくれるという。 なんか対応が前回と全く違うぞ。

下水道台帳の見方を説明してもらい、コピーができたら後日連絡をくれるとのこと。

また、下水道台帳に表示されている標高データの数値をネットで公開してもよいかも確認をとってくれることとなった。

諸般の事情で下水道台帳そのものの画像のネット公開は不可だったが、台帳の見方の凡例画像はOKだった。

今後得られた標高データは、おかやま全県統合型GISのオリジナルマップ等で公開の予定。

(追記 平成25年8月14日 GISマップ公開は中止。)

7月4日、岡山全県統合型GISのオリジナルマップ利用申請メールに電話で回答をいただいた。

いけそうだけど、やっぱ倉敷市と国土地理院の許可が先だねということになり、とりあえず申請の取り下げ。

さっそく基準点成果等閲覧サービスに関するお問い合わせ先から、フォームを送信した。

7月5日、国土地理院の担当者の方から上記の条件でOKがメールが届く。 あとは倉敷市がどうなるか。

7月11日、玉島支所から下水道台帳のコピーをもらう。計測値の公表に関しては国土地理院と同様の条件で許可が出た。

8月14日、西山醤油店前のマンホール(海抜0.400m)から平成16年8月30日の高潮の浸水高さを計測した。

周辺で最も低く、集まった雨水などが排水路を通って海へと続く。

高潮の際は、このルートで海水が逆流したため、深刻な高潮被害を被った。

そのときの浸水高さを求めてみた。

1,三脚(1/4インチねじのカメラ用ものもでもOK)をマンホールの真上に立て、下げ振りを使って中心を揃える。

2,測定機(GLM 80)を固定する面の傾斜を0.0°に調整する。

三脚の脚の調整、ハンドルの締め具合等々時間がかかる微調整が必要。更に90°回転させ同様の作業を繰り返す。

90°違う2方向でともに傾斜0.0°となったら、固定面及び測定機の水平がほぼ確認されたことになる。(10分以上かかった)

三脚についている気泡式の水平器は全くあてにならない。

3,浸水痕跡が残る線へ測定機を向け、レーザー照射。

レーザーポイントが浸水線と重なるようにクランクハンドルを回して高さを調整する。傾斜も確認。

4,測定機をはずし、固定用のクイックシューを三脚に戻す。マンホールから固定面までの高さを測定。120.5cmだった。

(もちろん測定機はそのままでメジャーで鉛直距離を測ってもよい。)

5,固定面から測定機のレーザー射出口までの高さ17.5mmを測定値に加え、マンホールからレーザーまでの高さ122.3cmが得られた。

6,マンホールの海抜が40.0cmだから、このあたりの浸水高さは海抜162.3cm程度だったことが9年ぶりに明らかになった。

|

|

|

|

|

注意 マンホールの海抜0.400mの値は、倉敷市の下水道台帳から得た値で、誤差や変動を含む可能性があります。 このため、ここで算出した値も、誤差や変動、測定誤差を含む可能性があります。 |

詳細な等高線のある防災マップを作るには、手順3でレーザー照射口までの高さを標高1mとか0.5mとかに調整し、360°回転させれば、レーザーでポイントされた地点が標高1mあるいは0.5mとなる。

実際は1.1mとか0.6mとかに調整し、白い板に10cmの高さで線を引いたものでレーザーを受光した方がわかりやすく、地表面の凹凸にも影響されにくい。測定側と受光側に各1人、合計2人で十分測定可能。一人だとちょっとしんどい。

周辺で一番低いマンホールから測定するのが楽。GLM 80だとレーザー光が80mまで届くので、かなりの範囲をカバーできる。

傾斜誤差が0.1°あると10m先では高さに1.7cmの差が生じるので、常に表示されている測定機の傾斜角度に注意する必要がある。

また、他のマンホールの海抜で補正すると誤差を少なくできる。

あと、車などに注意しましょう。できるだけ交通量の少ない時間帯にささっとするのが安全。

上記の測定方法はあくまで素人のもです。プロや測量経験者はもっと楽な方法やいい機材をもっています。相談してみましょう。

方法その3、直接実測する

GPS高度計で直接測定する。

現状ガーミン社製品など個人で購入できるGPSは常に測定値に疑問符が付く。数値は表示されたが、どの程度の誤差を含むのか・・・?

みちびきがもう一個くらい上がったら・・・。

所有していない製品については多くを語らないことにする。