台風の基礎知識

台風の基礎知識に関しては、気象庁の台風についてページが詳しい。

また、台風のコースと岡山での被害については岡山地方気象台のWebサイトに簡単な絵がある。

これに加えると、平成16年の台風16号のコースからわかるように、岡山沿岸で高潮の危険が高いのは直撃コースと西コースの中間を通った場合だ。

岡山県における台風被害

---------------最終更新日:2006.1.3

『岡山県の気象』をまとめた岡山地方気象台防災業務課から、引用の許可をいただいたので、ざくざく引用させていただきます。

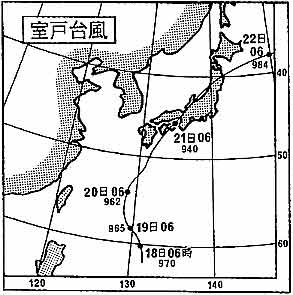

| ◎室戸台風(県内データ) 1934(昭和9)年9/20〜21日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/流失/浸水戸数 月齢/満潮時刻 |

|

北部山間部では、総雨量400mm前後の大雨。南部総雨量は100mm前後であったが、旭川の洪水のため岡山市内のほとんどが浸水。

瀬戸内沿岸に高潮がおこった。 この経路での台風は、後の第2室戸台風と同じように、必ずといってよいほど瀬戸内沿岸に高潮を起こしている。 また、この経路に沿って異常な暴風が起こり、山岳地帯に大雨が降り水害が広い範囲で起こるので、岡山県でも、高潮のほか、風害・水害両面の防備も必要である。 |

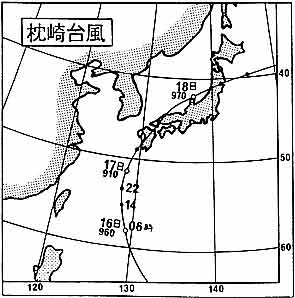

| ◎枕崎台風(県内データ) 1945(昭和20)年9/16〜18日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量(津山) 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/流失/床上/床下浸水戸数 月齢/満潮時刻 |

|

規模、被害の大きさから見て、室戸台風、伊勢湾台風とともに「三大台風」といえる。

敗戦後わずか1か月、戦災による痛手に追い打ちをかけたこの台風の被害は、特に原爆投下直後の広島では、まさに悲惨なものであった。 大雨の被害範囲は全県に及び、吉井川と旭川の上流域では河川のはんらん、溜池の決壊などの甚大な被害となった。 このように日本に前線が接近しているときは、台風と前線の両方で強風と大雨が広範囲に起こることが多い。 |

| ◎洞爺丸台風(県内データ) 1954(昭和29)年9/25〜26日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/流失/床上/床下浸水戸数 月齢/満潮時刻 |

|

この台風は、日本に上陸してから発達し、北海道地方の日本海で最盛期を迎えるという、特異な成長過程をたどった。

そのため北日本では不意打ちの暴風に襲われ、国鉄青函連絡船「洞爺丸」が難破し、海難史上例をみない大惨事が起こった。 このように、九州を北東進する場合は、経路に沿った地域では風害、その他の地域には広範囲に水害が散発的に起こるのが特徴である。 岡山県では、26日3時ごろから東南東の風が次第に強まり、暴風雨となった。沿岸では高潮に見舞われ、堤防決壊や浸水被害のほか、船舶の沈没などの大きな被害を受けた。 |

| ◎第2室戸台風(県内データ) 1961(昭和36)年9/15〜16日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/流失/床上/床下浸水戸数 月齢/満潮時刻/潮位(TP上) |

|

この台風は、昭和9年の室戸台風とコース・勢力・来襲時期、さらに大阪湾に大きな高潮被害を出すなど、いろいろな点でよく似ている。

岡山県では15日夕刻ごろから海上で風が強まり、夜半には中・南部一帯が強風域に入り、その後、12時から15時をピークに全県下に強い北西風が吹き荒れた。 また、雨は16日午後から県北の一部で降り出し、1時間に60mmに達する集中的な大雨となり吉井川上流で河川がはんらんした。 一方、宇野港では346cmの潮位を記録した。被害状況は全般的に風による被害が大きかったが、大雨による被害も広範囲に及び、特に苫田郡北部の水害が顕著であった。 高潮による被害は主に児島半島以東の海岸で発生した。 |

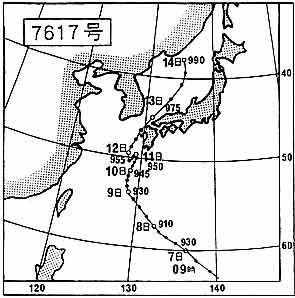

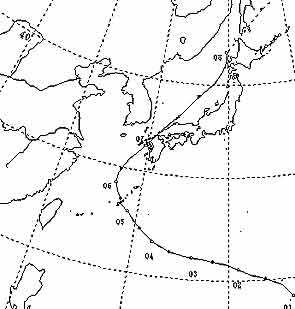

| ◎台風7616号(県内データ) 1976(昭和51)年9/8〜13日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/流失/床上/床下浸水戸数 月齢/満潮時刻 |

|

岡山では8日昼前から12日まで断続的に豪雨が降り続いた。6日間にわたる大雨は東部と南部では500mmを越え、特に南東部では900mm以上に達し、年間降水量の60〜70%の豪雨となった。

この大量の大雨は、人的被害をはじめ、家屋や農作物被害のほか、土木・農林施設などに多大の被害をもたらした。 このように台風が九州南西海上で長時間居座りその間ほとんど衰弱しなっかたことや、停滞する台風が前線を刺激して、県下の東部と南部に大雨が定着したことなどが、連続的な大雨になった大きな特徴としてあげられる。 また、この台風による被害の大部分は中小河川のはんらん、排水不良によるものであったことから、河川行政における緊急課題となった。 |

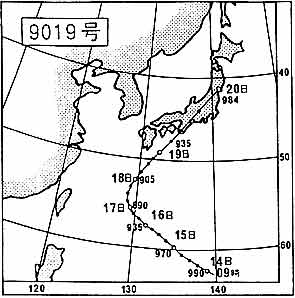

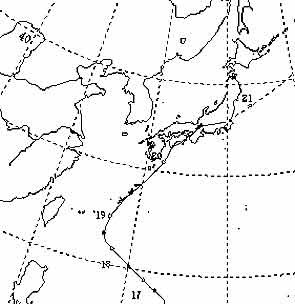

| ◎台風9019号(県内データ) 1990(平成2)年9/17〜20日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/流失/床上/床下浸水戸数 月齢/満潮時刻 |

|

岡山県では、秋雨前線の南下に伴い12日夕刻から断続的に雨が降り、13日昼ごろには県下のほぼ全域で1時間に20〜30mmの強い雨が降り、12日から16日までの降水量は100〜140mmに達した。

台風が九州の南に近づいた18日夜には、南東部を中心に、1時間に40mm前後の激しい雨となった。19日も雨は降り続き、秋雨前線による雨も合わせて、20日朝までの総降水量は500mm前後に達した。 雨は特に南東部で多く、この地域は人的被害を含む大きな被害が発生した。 また勝田郡の那岐山の山ろくでは「広戸風」が吹き最大瞬間風速46.3m/s(奈義町)を記録した。 |

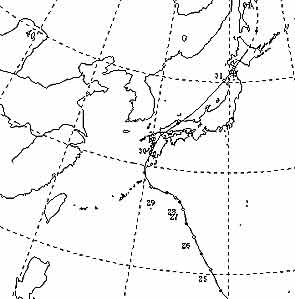

| ◎台風0416号(県内データ) 2004(平成16)年8/30〜31日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/一部破損/床上/床下浸水戸数 月齢/満潮時刻/潮位(TP上) |

|

岡山県内では8月29日の宵のうちから31日明け方にかけて強風域に入り、30日夕方から31日午前3時まで暴風域に入り、強い風が吹きました。

満月で大潮、さらに満潮時刻に最も風が強くなり、宇野で1951年観測開始以来最高潮位を記録。 瀬戸内沿岸各地でも甚大な高潮被害を出した。 |

| ◎台風0418号(県内データ) 2004(平成16)年9/7日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/一部破損/床上/床下浸水戸数 月齢/満潮時刻/潮位(TP上) |

|

岡山県では9月7日明け方から夜遅くにかけて強風域に入り、同日昼前から宵のうちにかけて暴風域に入り、強い風が吹きました。 |

| ◎台風0423号(県内データ) 2004(平成16)年10/20日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/一部破損/床上/床下浸水戸数 月齢/満潮時刻/潮位(TP上) |

|

岡山県内では、台風23号が四国に上陸し近畿地方を通過したため、10月20日午前0時ごろから21日明け方にかけて強風域に入り、20日昼過ぎから宵のうちにかけて暴風域に入り強い風が吹いた。

台風23号に伴い、那岐山のふもとで吹く局地風「広戸風」が吹きました。 奈義町では |

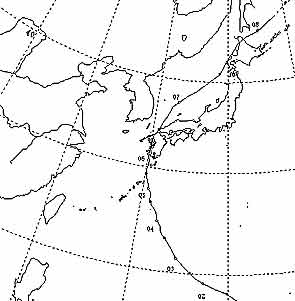

| ◎台風0514号(県内データ) 2005(平成17)年9/6〜7日 最大風速 最大瞬間風速 最大1時間降水量 死者/負傷者/行方不明者数 全壊/半壊/一部破損/床上/床下浸水戸数 月齢/満潮時刻/潮位(TP上) |

|

参考までに載せてみました。

9/6 12:35 |

※上表の室戸台風から9019台風までの資料はすべて、岡山地方気象台の許可を得て、「岡山県の気象 岡山地方気象台創立100周年記念」から引用したものである。地図上の緯度30→50、50→30、60→20に訂正。月齢/満潮時刻/潮位は別データ。

※気象データは岡山の値、潮位は宇野の値で統一。

自治体の防災対策の現状

岡山県の防災対策はこちらから。

岡山県防災対策基本条例案まとまる。(平成20年1月28日)年度内成立か。

台風が来る前にすべきこと

当地域では高潮が最も警戒すべきポイントです。地震と異なり、台風に対しては十分な事前の準備が可能です。

台風に対する一般的な備えは、自治体の情報に任せて、その他に当地区で気を付けるべき点は

当消防団の対応

台風接近中は巡回、情報収集、土嚢の準備、強風による倒木、飛来物処理などです。

高潮の危険が迫ると、土嚢の運搬、積み上げ、避難勧告、避難指示の呼びかけ、排水準備等をします。

台風の時は、人員が足りなくて困ると言ったことはありませんでした。

家族の安全をはかり、自宅にできる限りの対策を施し、出動するのみです。

直接このページに来た方→TOPページへ