井戸水を利用したDIY屋根散水冷却システム

---------------最終更新日:2017.7.9

木造平屋をリフォームした醤油屋の自宅は、夏場暑い。このため熱ダレが避けられず、冷房に必要な電気代もかさんでいた。

リフォームの際、ロフトを作ったために屋根の熱がロフト部分(↓)に蓄積する。

これが夜になっても室内温度が高い原因と推測された。

更に採光のため、屋根の一部を透明な瓦にしたことも室内温度の上昇に拍車をかけていた。

扇風機を利用して、室内とロフト部分の空気を入れ替えても室内温度低減の効果は低かった。

根本的解決法としては、屋根を冷やすしかない。

数年前から暑い日は、仕事の合間に地上から散水ノズルで時々水道水をかけていたが、頻繁に繰り返すことはできず、まさに焼け石に水だった。

平成25年末、ヤフオクで浅井戸ポンプを安くゲットできたことから本計画が始まった。

屋根の高さ、散水範囲、散水量、散水方法、配管などから必要なポンプ能力を算出し、その性能を満たすポンプを購入するのが正しい道筋。

今回まずポンプありきで始めてしまって、結果的になんとかなったもののお勧めはできない。

→参照 散水スプリンクラードットコムの屋根散水システム

1,ポンプ

ゲットした浅井戸ポンプは寺田製THP-150KS(60Hz)。落札価格は21,500円。2014年9月現在で最安値は41,200円くらい。

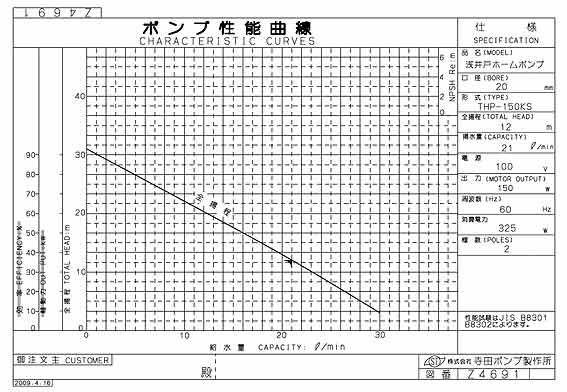

ポンプの性能曲線、スペックは下の通り。

| 型式 | 電源 | 出力 | 口径 | 蛇口 | 吸上高 | 押上高 | 揚水量 | 定格消費電力 | 重量 |

| THP-150KS | 単相100V | 150W | 20mm | 2個タイプ | 8m | 8m | 21L/分 (全揚程12m時) |

325W | 14.0kg |

2,散水方法

当初屋根の棟にずらっと穴の開いた塩ビ管を設置して、ぴゅーと出そうと考えたが、管のどこでも均一に散水するためにはかなりの困難がある点と線状にぴゅーと出しただけでは、屋根瓦の谷部分しか冷却できない点から廃案に。

→参照「高効率散水システムの開発」積水化学工業

次に、スプレーヘッドを検討したが想定圧では飛半径が3m程度で、真鍮の削りだしのくせに高すぎて廃案。

ということで、結局ヤフオクで長期在庫の未使用スプリンクラーを探しまくり、ゲットした。

THP-150KSの出口圧力は、0.09〜0.18MPaで一般の水道水の圧力0.2〜0.3MPaには及ばない。

更に配管を伸ばした高さ約6mの屋根の上ではせいぜい0.1MPa程度と想定されたため、通常の水道圧(0.2MPa)での使用を前提にした多くのスプリンクラーでは圧力不足が原因でうまく回転しない可能性が高い。

このため、使用可能なのは0.1MPaで動作データがあるスプリンクラーに限定された。

更に揚程計算をした結果、THP-150KSでは力不足となる製品もあった。

いろいろ調べると、価格は高いが日立製のPAMインバータ制御の井戸ポンプなら水道圧を前提としたスプリンクラーを使えそう。

以表に検討した製品を示す。黄色の商品は実際にヤフオクでゲットして散水テストした製品(全部廃番)。

| メーカー | ノズル | 水圧(Mpa) | 流量(L/min) | 飛半径(m) | 揚程計算の結果 ポンプの能力判定 |

| サンエイ | PC550(廃番) | 0.10 | 9 | 8 | ○ |

| 共立イリゲート | スプリンクラー25-L/25-LK | 0.10 | 10 | 7.6 | ○ |

| サンエイ | PC520F-13 | 0.10 | 16 | 6.5 | × |

| サンエイ | 三口スプリンクラーC50(廃番) | 0.10 | 11.2 | 5.5 | ○ |

| カクダイ | プリンクラー546-030 | 0.10 | 15.5 | 3.3 | × |

| カクダイ | スプレーヘッド576-912 | 0.10 | 9.1 | 3.2 | ○ |

| カクダイ | 三方クーラー8317(廃番) | 0.1 | 14 | 3 | ○ |

| カクダイ | 三方クーラー546-020 | 0.10 | 11 | 3 | ○ |

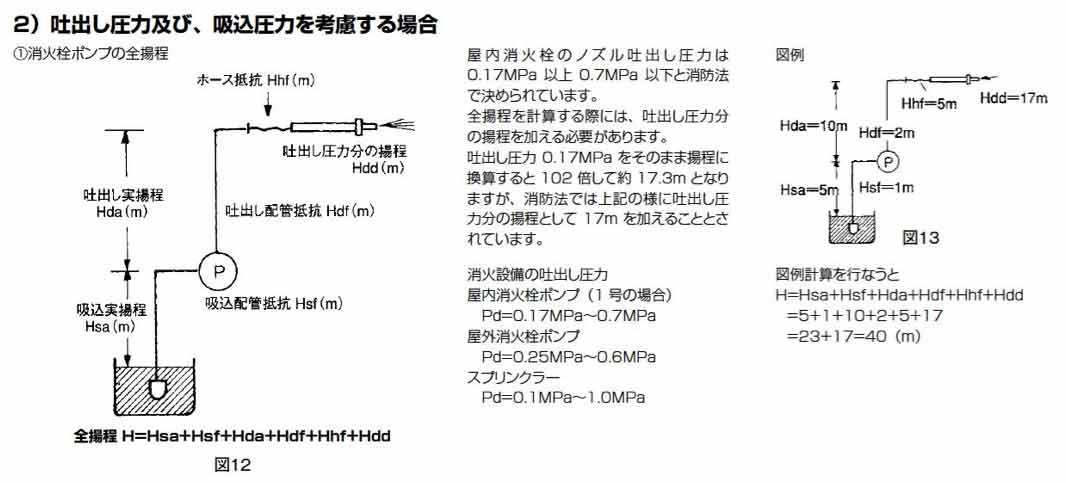

3,揚程計算

ポンプの性能曲線は全揚程と給水量の関係を示している。

井戸の水面が深い、ポンプから散水装置までの配管が長い、ポンプから散水装置までの高低差が大きいなどの場合、揚程が大きくなり給水量は減る。

ポンプの設置場所、散水装置に至る配管、途中に接続する蛇口、弁、散水装置が決まったら揚程がどのくらいで、どのくらいの給水量が可能か計算する。

普通はこの結果から、能力に余裕を持ってポンプを選定する。

以下に参考にしたサイトと計算例を示した。

→参照 テラル

| メーカー | 散水装置 | 水圧 (Mpa) |

流量 (L/min) |

飛半径 (m) |

Hsa (m) |

Hsf (m) |

Hda (m) |

Hdf (m) |

Hdd (m) |

H (m) |

性能曲線から読んだ 全揚程Hに対する ポンプの給水量 (L/min) |

ポンプ能力 の判定 |

| サンエイ | PC520F-13 | 0.10 |

16

|

6.5 | 0.9〜2 | 0.15 | 6 | 3.26 | 10.2 | 20.51〜21.61 | 約10.5 | ×(10.5<16) |

| サンエイ | C50(廃番) | 0.10 | 11.2 | 5.5 | 0.9〜2 | 0.08 | 6 | 1.69 | 10.2 | 18.69〜19.79 | 約13 | ○(13>11.2) |

Hsa:井戸の水面からポンプの吸い込み口までの高さの差で、うちの場合0.9mと浅い。

ただしポンプが作動し始めると吸い上げ量の方が浸みだし量を上回るため、水面は徐々に下がり、Hsaは大きくなる。

Hsf:ポンプの吸い込み口側の配管抵抗。 →参照 散水関連計算ツール 管継手部の圧力損失

管継手部の圧力損失の大きさについては、普通接続されるパイプの相当管長で表します。

具体的には内径20mmのVP20で90°エルボを付けた場合0.75mの管長に相当する圧力損失となる。

横引き0.2m+エルボ0.75m+深さ1.9m=2.85m

内径20mm、流量、パイプ長2.85を圧力損失の計算ツールに入力するとそれぞれ0.15、0.08m。

Hda:ポンプの吐き出し口から散水装置までの高低差。 うちの場合6m。

Hdf:ポンプの吐き出し口側の配管抵抗。 エルボ、チーズ、電磁弁等考慮してうちの場合21m。

内径16mm、流量、パイプ長21mを圧力損失の計算ツールに入力するとそれぞれ3.26、1.69m。

Hdd:散水装置の必要圧0.1MPaを102倍して10.2m。

いくつかのノズル、スプリンクラー等についての揚程計算を行った結果、浅井戸ポンプTHP-150KSは能力不足のため、小型か古い型式で低圧でも動作する散水装置しか性能通りの散水を行えないことがわかった。

4,散水装置の決定

ヤフオクでゲットした3品について、水道水を利用した散水テストを行った。

測定の結果、屋根の温度は80℃以上になる可能性が高く、紫外線の影響も考慮して金属製の商品を選んだ。

台座付のスプリンクラーにはホースを接続する3段のタケノコ(白いやつ)が付いていて、様々な太さのホースが接続できる。

散水ノズルのようにホースコネクターでカチッと簡単にホースの脱着をするためには、特別なコネクターが必要になる。

台座に切ってあるメスねじはインチねじで、これに接続するためにはエスコ EA124GC-1A 3/4NH 雄ねじプラグが安くて最適。

まず地面に設置して水道の蛇口をひねって圧力を調整しつつ、散水範囲を確認した。

この時点でサンエイの「パートサークルスプリンクラーPC550」はうまく回転させるには、圧力制御が難しいことが判明。

井戸用ポンプは内部タンクが一定圧になるまで吸い上げて停止し、水を使ってタンクの内圧が一定の圧力以下になるとまた水を吸い上げ始める。

変動する圧力と給水量では均一な散水は難しいので、庭の散水に使うことにした。

次に、サンエイの「C50」を試した。トリプルアームスプリンクラー、三方クーラー等の名称の通りの商品。

地上でいい感じで回転、散水するのでホースを屋根の上まで伸ばして散水してみた。

屋根の棟の長さは東西約10m。屋根面積の8割以上に散水できることが確認できたが、欠点も見つかった。

家屋の北側(画面奥)には道路があり、散水の飛沫が風に乗って通行する人にかかるのだ。

棟の最上部から南側へ2mほどずらした屋根の上から散水しても道路にしぶきが飛んでくる。残念。

この制約さえなければ、約10m四方の屋根の散水には適していると思われる。

最後に試したのが、これまた廃番商品のカクダイ「三方クーラー8317」。「C50」に比べて一回り小さい。

散水半径は3mと狭くなるがしょうがない。

棟の上からだと、やはり道路にまでしぶきが飛ぶ。

南側の屋根約1mに設置すると道路には飛ばないが、屋根の北側にも少ないながらも散水できる。これにしよう!

|

|

|

|

|

|

|

|

5,散水の制御

散水を自動で間欠的に制御するには、電磁弁と制御機器が必要。

いろいろと探した結果、価格、性能的にPanasonic 電子式タイムスイッチTB 201KPが目的にぴったりだった。

「インターバル機能」がすばらしい。

楽天市場で2個セット送料込み8,080円でゲット。2つめは予備か、別目的に使おう。

午前10時から午後4時までの間、1分間散水、2分間停止、1分間散水、2分間停止・・・・という設定ができるのだ。

様々な条件下、1分単位で細かい設定ができることは、効率的な屋根の冷却にとても大切。

雨の日はスイッチを「切」にしとけばいい。逆にしばらく散水しっぱなしにするときは「入」にする。通常、スイッチは「自動」で。

電磁弁。でんじべん。うーん、自分で配管の設計、施工をすることになろうとは。化学工学もっとまじめにやっとけばよかった。

電気で弁を開けたり閉じたりする装置なのだが、適切な電磁弁を選ぶのに苦労した。

様々な機種のスペックのひとつに「最高作動圧力差」などという数値がある。

どうも弁の前後で大きな圧力差があると電磁弁がうまく作動しないらしい。

TB 201KPを使うので、電源は100V。通電すると開くタイプと閉じるタイプがある。 今回は「通電開」。

のうみそを絞った結果、CDKのAPK11-20Aが良かったのだが、諸般の理由でAPK11-15Aにした。

塩ビ管の径をVP20からVP16に絞る必要があり、圧力損失も生じるが、やすかった(-1,000円クーポンを利用してモノタロウで約8,000円)のだ!

電磁弁を使わず、直接ポンプをタイムスイッチで制御する方法もある。

今回その方法にしなかったのは、多目的蛇口からホースを伸ばして庭に散水したり、掃除、洗浄にも使うためである。

屋根散水を行っていない間は、ポンプには通電し電磁弁は閉じているので、蛇口をひねれば水が出る。

電磁弁無しで同様のことをするならば、屋根散水ラインに手動のバルブを付け、

1)バルブを閉じる。

2)タイムスイッチを「入」にする。

3)蛇口を開ける。

という3つの操作が必要になる。 屋根散水のみならば直接制御の方法もありだろう。

タイムスイッチと電磁弁の接続、家庭用100V電源からタイムスイッチへの接続は簡単。

電気工作の基礎DIY知識があればすぐできる。

|

|

|

6,つくってみた

まずはポンプを設置する土台作り。

コンクリートの地面にプラグを4カ所打ち込みアンカーとした。

コンクリートブロック3個をボルトで固定して、4カ所のアンカーが四隅の穴に合うように水平に設置。

後にポンプの交換もできるように、防水塗装した木材を枕木としてかました。

ポンプと枕木を固定するボルトとは別に枕木をブロックと固定する長いボルトを付けた。

ブロックの四隅の穴にセメントを流し込み、柔らかいうちにアンカーボルトのとびでたポンプと枕木を設置、微調整した。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ポンプ固定後、吸い込み側の塩ビの配管を井戸に伸ばした。

先端は井戸の砂を吸い込まないように、底から約40cm離し、逆流防止のフート弁(あまっていたので)を付けた。

吐き出し側の配管は、蛇口や電磁弁や異径継手にエルボと壁までの寸法がきつきつなので、屋根への配管を仮組みして無理がないことを確認してから接着した。

塩ビ管の継ぎ手接続部分は、念のため水漏れ防止にコーキング剤で覆った。

屋根にはわせた塩ビの配管は、瓦にステンレスワイヤーで固定した。

塩ビ配管からスプリンクラーへの接続は変更、調整が容易になるように耐圧ホース(高い!660円/m)を使用することにした。

コネクター類は、耐久性と信頼性に優れたガルディナ製のものを使った。

「塩ビの配管ではなく、普通の散水ホースを屋根まで伸ばせばいいんじゃね?」

とも考えたが、普通のホースの耐熱温度は60℃程度。 散水している間はいいが、夏の屋根の上では変形、融着、破裂等の可能性がある。

また、ホースを使った屋根散水では発生した藻がスプリンクラーの穴をつまらせる例が多い。

藻の発生を抑制する防藻ホースは値段が高く、遮光性のある分色が濃くなり太陽熱を吸収しやすそう。

塩ビのVP管も同じく60℃だが、遮熱塗料を塗ってなるべく日陰部分に配管すればなんとかなるのでは?

耐熱ホースに比べて安いし、藻の発生はないしね。 耐熱性の塩ビ管は(高いし)ホームセンターに売ってないのでパス。

多目的蛇口は、屋根散水以外の目的で井戸水が利用でき、シーズンオフはドレインとして管内に残った水を排水できる。

また、ポンプが故障、あるいはパワー不足の場合、井戸水が少ない場合、別の水道の蛇口と直結して水道水による屋根散水ができるのだ。 一番多いのは、庭への散水。

|

|

|

7,冷却効果の評価

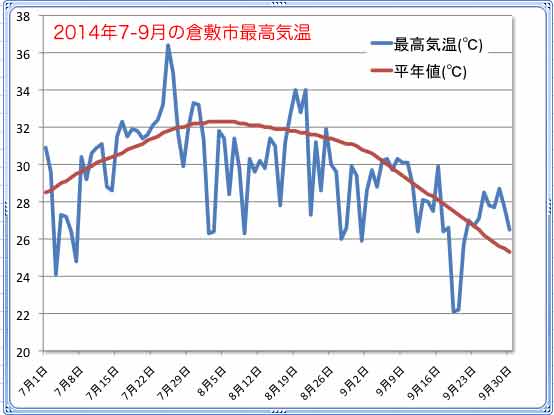

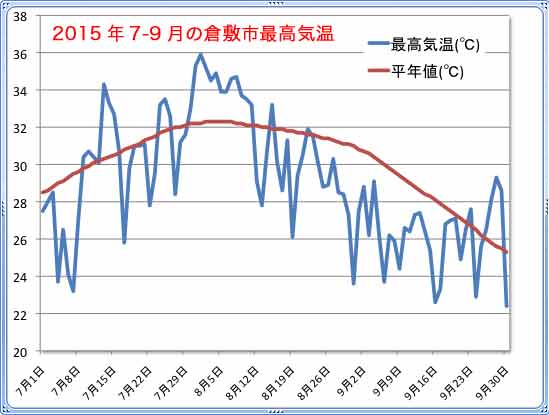

今年の倉敷の7、9月の日照時間は例年より多かった反面、8月は例年の42%にとどまり、比較的涼しい夏だった。

あちーっという印象も7月下旬の猛暑とお盆明け頃の高温くらいしか記憶に残っていない。

|

倉敷市

|

2014年7月 | 8月 | 9月 |

| 日照時間/h | 190.9 | 84.2 | 180.9 |

| 平年値/h | 164.9 | 198.5 | 154.8 |

8月31日、晴天の12:50に散水されていない部分の屋根の温度を測ったところ79℃。手をやけどしそうになった。

散水のインターバル時間の間に急いで散水されていた部分の温度を測ったら47℃だった。

吸い込み部付近の井戸水温度が19℃なので、散水中はもっと低いと思われる。

一方、室内のロフト上部の温度は30℃だった。そのときの外気温30℃と同じだった。

これは、すごい! 以前計ったロフトの真夏温度は45℃をゆうに超えていたのだ。

|

|

|

|

|

|

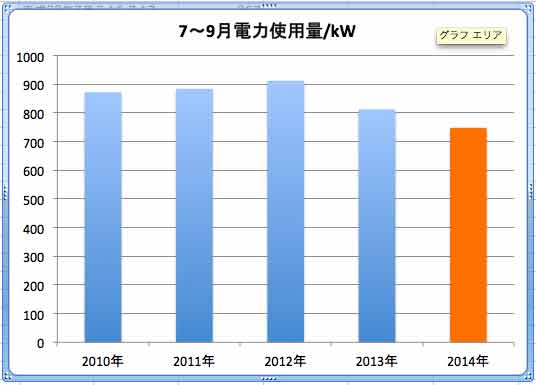

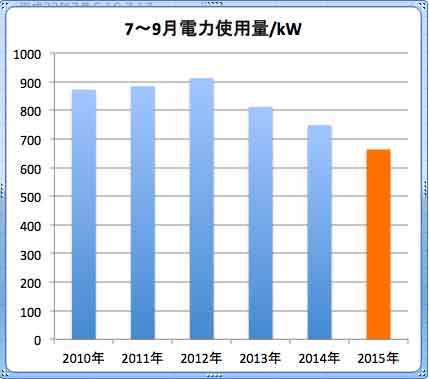

夏場(7〜9月分)の電力使用量を直近の4年間と比較すると、122kW(14%)低くなっていた。 暑いの我慢は一切なし。

家電、ライフスタイルに変化はほとんどなく、エアコンの消費電力>ポンプ等の消費電力の寄与が大きいと思われる。

夏があまり暑くなかったせいもあるが、電力料金がどんどん上がるご時世、数年で元が取れるかもしれない。

井戸水を有効に活用してゆく道が開けた。

Ido(井戸)と書いて、アイドゥ(おれはやるぜ!)と読む!

追記2015/03/29

2013年7-9月に電力使用量が直近の3年間の平均に比べ77kW(9%)減ったのは、2012年11月にメインマシンをMacminiに変更したことが主な理由と推測される。

このため今後比較可能な電力使用量のデータは2013年分だけとなる。

屋根散水を開始したのが2014年夏の途中であったため、比較的正確なデータとしては今年2015年夏と2013年を比べなければならない。

このような理由から、正確な比較ではないが2014年夏の消費電力は2013年に比べ64kW(8%)減っていた。

8,夏への課題など

いくつか気づいた点を記しておく。

1)屋根に井戸水が蒸発、濃縮されたスケール(ミネラル分)として残っていた。 瓦はいいが銅板などの腐食が心配。

見事な円形。十分散水されている部分は流れ、蒸発する部分にスケールが残った。台風の雨の後も残留。

2)7月下旬の猛暑の後、8月上旬に本システムが完成した。 来年以降はシーズンを通しての評価が必要。

3)散水時間、散水間隔の最適化が課題。 今年の感じから、井戸の湧水量でなんとかなりそう。

4)塩ビの耐熱性については今のところ大丈夫だが、念のため遮熱塗料(購入済み)を塗る予定。

5)ポンプに十分な性能があり、圧力、給水量を下げる必要がある場合は、調整するためのバルブを設置すればよい。

6)10月になり、水を抜いてホースとスプリンクラーを外した。タイムスイッチ、浅井戸ポンプのコンセントを抜いた。

コネクター部分の紫外線による劣化防止措置をとり、来年夏まで休止。

7)屋根瓦に塩ビの配管を固定していた0.9mmΦのステンレスの針金が複数箇所で破断していた。

1.2mmΦの銅製の針金に交換。やはり銅が標準らしい。

|

|

|

|

|

|

2015年

●2015.6.13

倉敷市の予想最高気温31℃の予報をうけ、ホースとスプリンクラーを取り付け作動テスト開始。

全く問題なく作動した。

昼12:00で、井戸水表面温度18℃。屋根温度62℃。

2時過ぎから曇ったので、作動停止。

まだ本格運用するには早い感じ。

|

|

|

●2015.7.11-20

7月初旬の冷夏を予感させる気温から一転、連日最高気温30度を超えるようになった。

通常の設定は、9:00-16:30の間、1分散水、2分停止を繰り返すインターバル運転。

その日の天候、気温によって、ON/OFF、タイマー設定、インターバル設定を調整している。

快晴で太陽光が槍のように屋根に突き刺さっている時は、1分散水、1分停止にしたりと。

この1分/1分設定で午前10-午後3時の間運転しても、井戸の湧水量にまだ余裕がある。

井戸の中の赤いメッシュ袋の中身は水質浄化のために入れた備長炭。

屋根散水以前は、昼休みと仕事が終わった夕方家にはいるとむわっとサウナのような、更に体力をしぼり取るような家であった。

常時網戸で風通しを良くしていてさえ、そんな状態であった。

日が落ちた後は、外の方がうんと涼しく、エアコンと扇風機の併用でも熱ダレは避けられなかった。

散水を行うと、7/13日13:40 (倉敷市は気温33.6℃)外気温32℃の時、室内温度は30℃、ロフト上部の温度も31℃とほぼ同じ。

人並み以上に暑がりな醤油屋であっても、いまのところ冷却ジェルマットと扇風機で普通に夜眠ることができている。

|

日時

|

倉敷の温度記録/℃

|

日照時間/h

|

外気温/℃

|

室温/℃

|

ロフト上部温度/℃

|

|

7/1313:40

|

33.6

|

9.3

|

32

|

30

|

31

|

|

|

|

●2015.7.21-25

台風11号が通過した後、7月20日に中国地方は梅雨明け。倉敷では最高気温33℃くらいの日々が続く。

制御装置の設定をタイマー8:30-17:30、インターバル設定1分散水、1分停止に変更。

|

日時

|

倉敷の温度記録/℃

|

日照時間/h

|

外気温/℃

|

室温/℃

|

ロフト上部温度/℃

|

|

7/2514:00

|

32.6

|

9.9

|

32

|

30

|

31

|

●2015.7.26-8.11

猛暑きた。

|

日付

|

7/26

|

7/27

|

7/28

|

7/29

|

7/30

|

7/31

|

8/1

|

8/2

|

8/3

|

8/4

|

8/5

|

8/6

|

8/7

|

8/8

|

8/9

|

8/10

|

8/11

|

|

倉敷市の最高気温/℃

|

32.6

|

28.4

|

31.2

|

31.6

|

33.0

|

35.3

|

35.9

|

35.2

|

34.5

|

34.9

|

33.9

|

33.9

|

34.6

|

34.7

|

33.7

|

33.5

|

33.2

|

|

日照時間/h

|

11.0

|

1.2

|

4.6

|

6.9

|

10.9

|

12.6

|

12.9

|

12.0

|

12.3

|

12.3

|

9.1

|

11.2

|

4.3

|

12.4

|

7.3

|

7.2

|

5.2

|

|

降水量/mm

|

0

|

0

|

28.5

|

1.0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

|

測定時刻

|

14:00

|

14:00

|

14:00

|

14:20

|

14:00

|

14:00

|

14:00

|

14:00

|

14:00

|

||||||||

|

倉敷市の気温/℃

|

32.6

|

34.3

|

35.1

|

34.7

|

33.4

|

33.5

|

33.4

|

32.9

|

32.1

|

||||||||

|

気温/℃

|

32

|

33

|

33

|

32

|

32

|

33

|

33

|

33

|

32

|

||||||||

|

室温/℃

|

30

|

31

|

31

|

31

|

31

|

31

|

31

|

32

|

31

|

||||||||

|

ロフト上部温度/℃

|

31

|

32

|

32

|

32

|

32

|

33

|

33

|

33

|

32

|

||||||||

|

インターバル設定

|

1-1

|

OFF

|

OFF

|

OFF

|

1-2

|

1-2

|

1-1

|

1-2

|

1-2

|

1-2

|

1-2

|

1-1

|

1-1

|

1-1

|

1-1

|

1-1

|

1-1

|

|

就寝時エアコン使用

|

○

|

○

|

○

|

○

|

○

|

○

|

○

|

○

|

○

|

○

|

○

|

○

|

タイマー時間は8:30-17:30。インターバル設定を1分散水、1あるいは2分停止で運用してみた。

インターバル設定で室温に大きな差はないように見えるが、一日の最高気温を記録しやすい午後2時頃の気温だけではなく、日中〜夜間を通しての体感温度を考慮した場合、猛暑日のように高温が予報されている場合は電気代をけちらずに1-1にすべきだと学習した。

8/5の14:00の測定以降、1-1の設定に固定した。

8/6の朝、室温29℃、ロフト上部温度30℃であったので、屋根散水を行うと室温は29〜32℃(外気温に対し-1〜-2℃)、ロフト上部温度は30〜33℃(外気温とほぼ同じ)に低減できるようだ。

暑いと感じる夜は、ムリせず就寝前に1時間弱エアコンを使用。もちろん扇風機は使います。

そういえば、寝苦しさで起きてエアコン再起動ということがなくなった。

屋根散水の冷却原理は井戸水(約20℃)による直接的冷却効果と気化熱による間接的冷却効果である。

屋根の向き、角度、素材、形状、また散水の量、範囲、時間、更に日照時間、湿度、風速、風向等の気象条件がややこしく影響し、結果的に住人が暑い、あるいは過ごしやすいと感じる。

うちの場合、すげー暑くなりそうな日は1-1、そうでない日は1-2でもOKというのが今年の盛夏における人体実験結果だった。

雨が降らないので、17:30のタイマー散水停止後、多目的蛇口からホースを伸ばしC50三方クーラーで庭に散水を15分ほど行うことにした。

早朝にも同じく15分ほど散水。広範囲に散水できるように2mほどの高さの脚立にC50を固定している。散水直径は12mくらい。

8:30-17:30の間インターバル設定1-1で屋根散水した後、さらに連続して約15分ほど散水しても井戸の水量はOKだった。

スイッチを切り忘れて1時間弱庭に散水しっぱなしだったときも、ギリセーフだったことから、井戸の湧水量について問題はなさそう。

朝夕の庭への散水がどの程度周辺温度低下に寄与しているのかはよくわからない。

ま、人間と同じように植木やコケも渇いてそうだし、せっかく井戸ポンプ付けたのでいろいろと便利に使いたい。

ああ、このC50スプリンクラーを屋根に設置できれば冷却効果はもっと上がるはずなのだが・・・。

これは仕方がない。今の8317スプリンクラーでさえ、南風の強い日には北側の道路に散水の飛沫が落ちてくるのだ。ざんねん。

●2015.8.12-8.14

12、13日は曇り時々雨で散水停止。

14日、8:30-17:30の間インターバル設定1-2に変更。 今年の暑さの峠は越えた感がある。

|

日時

|

倉敷の温度記録/℃

|

外気温/℃

|

室温/℃

|

ロフト上部温度/℃

|

|

8/1414:00

|

30.5

|

30

|

29

|

30

|

●2015.9月

散水装置停止、紫外線対策を施し撤去。また次の夏。

今年の夏はエルニーニョの影響かあまり暑くなかった。

日照時間も平年を下回り、特に9月は低い値となった。

倉敷市の最高気温も平年値と比べてみると、お盆以降冷夏と言っていいくらい低いのがわかる。

|

倉敷市

|

2015年7月 | 8月 | 9月 |

| 日照時間/h | 151.3 | 191.4 | 134.2 |

| 平年値/h | 164.9 | 198.5 | 154.8 |

わが家の今年の7〜9月電力使用量を昨年、一昨年と比べてみると、がくんと落ちていた。

2015年夏の消費電力は2013年に比べ149kW(18%)減っていた。

エルニーニョによる冷夏の影響と屋根散水の冷却効果が重なってしまったため、屋根散水のみの効果を評価するにはあまり適当とは言えない年であった。

2016年

●2016.7.1

7月に入り、最高気温が30℃を超すようになった。屋根散水の準備。

一年室内保管していたホースを見ると、カラカラに渇いた藻が内部に見られた。

くねくね曲げてぶんぶん振り回す。やはり光を通すホースはまずい。

念のため、スプリンクラーとホースを掃除して地上で作動テストした後、屋根に設置した。

今年はホース部分とコネクター部分をアルミ箔で覆った。藻対策と紫外線による劣化防止のためだ。

|

</td> </td> |

|

●2016年夏

7月初旬の高温と8月の暑さが記憶されている。

特に7/18梅雨明け以降、8/22の雨までほとんど雨らしい雨が降らず、畑はひび割れ、リサイクル畑の作物への水やりに気を配った。

高解像度降水ナウキャストで「雨キター」と思っても、悲しいことに夕立もこの地を避けるようにかすめてゆく。

本格的な雨が久しぶりに降った日は、もう嬉しくて撮影してしまったほどだ。 恵みの雨。

散水装置の制御は自動で、9:30〜17:00の間1分散水、1分停止の設定。

あとは天候にあわせて手動設定で散水した。

|

|

|

●2016.9.3

8/27、最高気温が30℃を切るようになり、散水停止。

9/3、散水装置撤去。アルミ箔をはがしてみると、ホース内部に藻の付着は見られなかった。

|

|

|

2016年倉敷市の日照時間は、7月で203.3時間と平年値を23%上回り、更に8月では259.7時間と31%だった。

ただ、9月は39%減と落差が大きかったのがわかる。

最高気温を見ても、暑い夏であったことがわかる。

2016年夏の7〜9月の電力使用量は、冷夏だった去年を上回った。 就寝時のエアコンが効いたと思われる。

7月末から8月末にかけ、最高気温が平年より約2℃高かったのだから仕方ないか。2016年夏の消費電力は2013年と比べ93kW(11%)減っていた。

2017年

●2017.7.1

7月に入り、最高気温が30℃を越える日が続くようになり、屋根散水を始めることにした。

スプリンクラーの回転部分にスプレーグリースをさして、くるくる回転させてみる。回転OK。

ホース、スプリンクラー、アルミホイルを屋根の上に持って行き、設置完了。

ところが、電磁弁、ポンプに通電しても動かない。

取説を読んでみると、「据え付け時や、長時間使用されなかった場合など、ポンプ内のメカニカルシール(軸封部品)・インペラが固着しポンプが回らない場合があります。電源を入れてもポンプが回らない場合には電源プラグをコンセントから抜いてモーター後部のシャフトの切溝にマイナスドライバーを入れて回してください」との記述があった。

休止していたポンプには良くあることなので、ぐりっと回して電源を入れてみると順調に運転し始めた。よーしOK。

屋根の上でスプリンクラーが軽快に回って散水している。井戸水も表面にほこりがあるものの、透明で底までよく見える。

今シーズンもたのむぜ。

|

|

|