| 第10号 2006.02.02発行 ©ザ・玉島!! |

| 第10号 2006.02.02発行 ©ザ・玉島!! |

2月に入りました☆久々のたまたま発行です♪

玉島は古代より繁栄した地である。

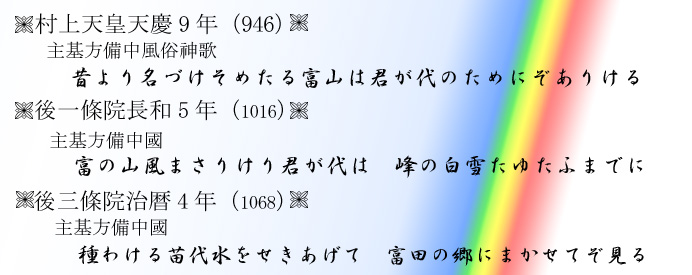

大嘗祭とは、天皇が即位した際、天皇自ら新穀をお供えになり、天照大神・天神神祇を祭らせ給うものである。一代一度の大祭であり、一度廃れたものの、江戸以降復興し、現在も行われているものである。また、その時の新穀を作る場所を東西二箇所に設け、東を悠紀、西を主基とした。

このとき、悠紀や主基の場となった場所を歌人が歌に詠み、残っているのが、大嘗祭和歌集である。

玉島も古代数回にわたり主基に選ばれた地である。(備中自体が選ばれた中に玉島がある)(玉島は言うまでもなく西国であり、主基である)

一つずつ紹介してみよう。

因みに、天皇即位の年代別ではないので、注意していただきたい。

新倉敷駅を出て北に進むと、作陽倉敷大学が見えてくる。ここの東側には大きな県道倉敷笠岡線が貫いていて、山陽道玉島ICへと通じる重要な道である。

新倉敷駅を出て北に進むと、作陽倉敷大学が見えてくる。ここの東側には大きな県道倉敷笠岡線が貫いていて、山陽道玉島ICへと通じる重要な道である。

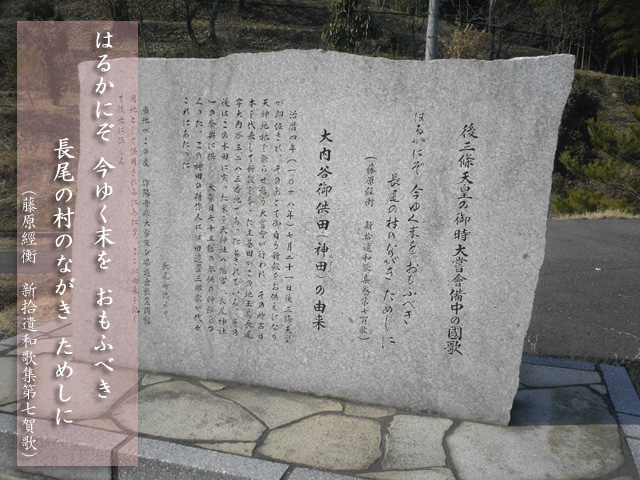

ここは整備前、谷間になっており、この地に主基の田、つまり、天皇献上用の田であったのである。選ばれたのは、治暦4年(1068年)の後三條天皇即位の折である。

主基田の利用は、天皇即位の際の大嘗祭一度きりであり、その後は普通の田に戻るのであるが、この地に関しては、一度せっかくそのような地に選ばれたのであるから、普通の水田に戻すのはもったいない事である。ということで、それ以来、その田で出来た作物は、氏神社八幡宮(長尾神社)の秋の祭典に共し、大祭日、75膳の奉供の神饌を作った。この県道が完成するまでは代々続いていたものであり、この道の貫通に伴いその田が失われたことは大変残念なことである。この思いを踏まえて現在この県道脇に碑が建てられている。玉島の中でも、碑として残っているものはこの長尾の地だけである。

長尾地区より西に行くと、富田地区である。

のどかな田園の北西には富峠があり、矢掛に抜ける富峠がある。

ここも主基に選ばれた地である。

どうやらここから見る限り、備中の国は数回選ばれていることがわかる。それほど栄えていたのであろう。

因みに、富の名は、漁村として栄えていたことに由来し、後に主基田に選ばれたことと合わさり、富田の名が出来たといわれる。

富田地区の東側、神崎神社付近は、亀山地区である。ここは古代鎌倉時代はじめ頃から甕山焼が何百年にもわたり生産され、大変栄えた地である。

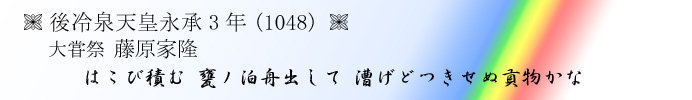

柏島には、昔から柏の木が多く、自生していたようである。柏の木の葉は、神聖なものとして、食物を盛るのにも使用された。『大嘗会和歌集』に、柏島の柏の葉をとりにいっている人と舟とが画かれた屏風を見て、次の歌がある。

『大嘗会和歌集』に乙島と題して、

この歌は、大正天皇即位の際の大嘗会の記念に、戸島神社境内に碑が建てられた

これらは、一部であり、他にも、八島付近を詠んだ歌、現在の鴨方などで詠まれた歌も存在する。

この中に出てくる、藤原家隆とは、新古今和歌集の撰者であり、歌人として著名。

| 藤原家隆(ふじわら の いえたか)

保元3年(1158年) - 嘉禎3年4月9日(1237年5月5日) は、鎌倉時代初期の公卿、歌人。名は「かりゅう」とも呼ばれる。初名、顕隆。法名、仏性。権中納言藤原光隆の子。藤原兼輔の末裔であり、紫式部の遠縁に当たる。『新古今和歌集』の撰者の一人。 |