|

第19号 2007.01.28発行 ©ザ・玉島!! |

|

第19号 2007.01.28発行 ©ザ・玉島!! |

玉島富田に位置する道口八幡神社は、玉島道口を氏子に持つ村社である。

玉島富田に位置する道口八幡神社は、玉島道口を氏子に持つ村社である。

祭神として、

創建年代は明らかになっていないが、この地が甕ノ泊や道口ノ津として盛隆を極めていた頃、大己貴命や玉依姫命を祀り、海上の安全を祈願したことが始まりと言われる。

また、

江戸時代はじめになると、住民の氏神であった下竹(現浅口市金光)の御崎神社が、道口附近の住民にとって参拝に不便であることからこの地に遷宮し合祀したと伝えられている。

同時に、1068年の後三条天皇の大嘗会の際に奉幣があったことに基づき、祓戸神を合祀した。

これにより現在の道口八幡宮が形成され、改築は 享保23年(1723)、寛政5年(1793)、明治11年(1878)の三度の記録が残っている。

【伝承】

御神体が棟(せんだんの木)で造られているといわれ、氏子が棟で作った下駄をはけば神罰がくだると恐れられていた。

現在では干拓され山上にある神社であるが、干拓以前は突き出た半島に八幡宮は存在し、神前神社と同様に『帆下げ天神』、『帆落し天神』と称され、この神社の沖合いを通航する船は必ず帆を下げて通らねばならないとされていた。

この神社周辺が海であったことのなごりとして、岸本といった小字や、また干拓の名残として前新田沖という小字も残っている。

【建造物】

主な建造物として、本殿・拝殿・神庫・絵馬堂があり、石造物として、狛犬・鳥居(四基)・参道入り口には石燈篭があり、また境内には数基の角灯篭(図2)も現存している。

主な建造物として、本殿・拝殿・神庫・絵馬堂があり、石造物として、狛犬・鳥居(四基)・参道入り口には石燈篭があり、また境内には数基の角灯篭(図2)も現存している。

参道入り口の石燈篭は、春日灯篭といわれ、元来は角ばったどっしりとしたものがい多いが、ここにあるものは柔らかな掘りが施され、大変珍しいものである。昭和初期の奉納。

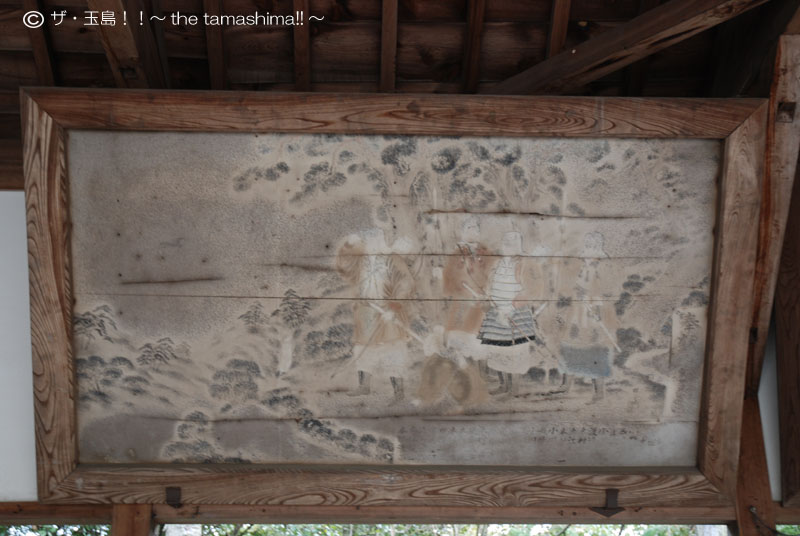

絵馬堂は、高床式の建物で、『八幡宮縁起由来』では、かつての拝殿を移築して絵馬堂にしたのではないかと推測している。

絵馬堂は、高床式の建物で、『八幡宮縁起由来』では、かつての拝殿を移築して絵馬堂にしたのではないかと推測している。

平成14年には改築した記録が残っている。絵馬は現在3枚奉納されておりいずれも明治・大正の奉納であり立派なものである。この3枚以外にも2枚の絵馬が奉納されているが現在絵馬堂には掲げられていない。

元来絵馬とは、馬は神の乗り物として神聖視され、祈願や神祭に神の光臨を求めて生馬を献上する風習があった。時代が下るるにつれて、簡略化され板に描いた馬(絵馬)が出現するようになり、桃山時代には豪華なものが現れて、この絵馬をかける特定の建物として絵馬堂がつくられるようになったのが始まりであるといわれる。

八幡神社にあるような絵馬の奉納は、明治、大正、昭和初期のものが多い。

【八幡神社に奉納されている絵馬】※クリックで拡大できます。

| 『大江山での源頼光と四天王の酒呑童子退治』 | 調査中 | 調査中 |

|

|

|

| ・ 明治16年奉納 【題材詳細】編集中 | ・ 大正15年4月奉納 【題材詳細】編集中 |

・ 奉納年月日不明 【題材詳細】編集中 |

| 調査中 | 調査中 | |

|

| |

| ・昭和16年奉納 【題材詳細】編集中 |

・ 【題材詳細】編集中 |