|

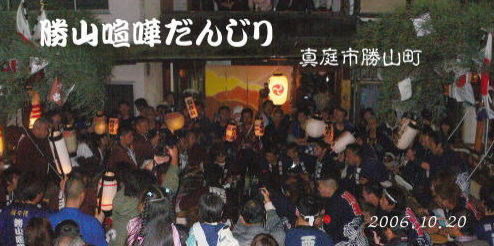

古い町並みが残る城下町、真庭市勝山の町, 毎年春3月の雛まつりで白壁や連子格子の家並みが 優雅に彩られるかと思えば、秋の10月19.20日は 喧嘩だんじりで男衆の若いエネルギーが中心に なって町中が熱気に包まれます。 だんじりの行くところ勇ましい「おいさぁ」の掛け声、 鐘や太鼓を打ち鳴らして祭気分を盛り立てています。 江戸時代城下町の祭礼賑しのためだんじり様のものが 登場してから明治の後期に現在の馬車台に屋台を 組む形となり、大正時代にだんじり喧嘩で盛り上がって きて、現在の若連に受け継がれているとあります。 勝山といえばかっては旭川舟運の最上流地点 高瀬舟や豪快で危険な筏流しの気風が 今に受け継がれているのでしょうか。 ともあれ喧嘩だんじりの迫力と熱気に興奮しました。 |

1.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

11.jpg)

11.jpg)

1.jpg)

2.jpg)