2014〜2016年の記録は→ 井戸水を利用したDIY屋根散水冷却システムへ

井戸水を利用したDIY屋根散水冷却システム 2

---------------最終更新日:2019.11.8

ファイルがでかくなりすぎ、こわれ気味なので、2017年以降は ”2” で継続します。

2014〜2016年の記録は→ 井戸水を利用したDIY屋根散水冷却システムへ

木造平屋をリフォームした醤油屋の自宅は、夏場暑い。このため熱ダレが避けられず、冷房に必要な電気代もかさんでいた。

リフォームの際、ロフトを作ったために屋根の熱がロフト部分(↓)に蓄積する。

これが夜になっても室内温度が高い原因と推測された。

更に採光のため、屋根の一部を透明な瓦にしたことも室内温度の上昇に拍車をかけていた。

扇風機を利用して、室内とロフト部分の空気を入れ替えても室内温度低減の効果は低かった。

根本的解決法としては、屋根を冷やすしかない。

数年前から暑い日は、仕事の合間に地上から散水ノズルで時々水道水をかけていたが、頻繁に繰り返すことはできず、まさに焼け石に水だった。

平成25年末、ヤフオクで浅井戸ポンプを安くゲットできたことから本計画が始まった。

屋根の高さ、散水範囲、散水量、散水方法、配管などから必要なポンプ能力を算出し、その性能を満たすポンプを購入するのが正しい道筋。

今回まずポンプありきで始めてしまって、結果的になんとかなったもののお勧めはできない。

→参照 散水スプリンクラードットコムの屋根散水システム

2014-2016年のまとめ →井戸水を利用したDIY屋根散水冷却システムへ

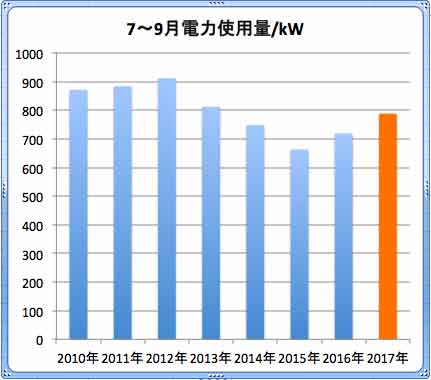

2013年7-9月に電力使用量が直近の3年間の平均に比べ77kW(9%)減ったのは、2012年11月にメインマシンをMacminiに変更したことが主な理由と推測される。

このため今後比較可能な電力使用量のデータは2013年分だけとなる。

屋根散水を開始したのが2014年夏の途中であったため、比較的正確なデータとしては2013年夏の電力使用量を比べなければならない。

このような理由から、正確な比較ではないが2014年夏の電力使用量は2013年に比べ64kW(8%)減っていた。

2015年夏の電力使用量は2013年に比べ149kW(18%)減っていた。

エルニーニョによる冷夏の影響と屋根散水の冷却効果が重なってしまったため、屋根散水のみの効果を評価するにはあまり適当とは言えない年であった。

2016年夏の電力使用量は、冷夏だった去年を上回った。 就寝時のエアコンが効いたと思われる。

7月末から8月末にかけ、最高気温が平年より約2℃高かったのだから仕方ないか。

2016年夏の消費電力は2013年と比べ93kW(11%)減っていた。

課題など

いくつか気づいた点を記しておく。

1)屋根に井戸水が蒸発、濃縮されたスケール(ミネラル分)として残っていた。 瓦はいいが銅板などの腐食が心配。

見事な円形。十分散水されている部分は流れ、蒸発する部分にスケールが残った。台風の雨の後も残留。

2)散水時間、散水間隔の最適化が必要。 現状、井戸の湧水量でなんとかなりそう。

3)屋根瓦に塩ビの配管を固定していた0.9mmΦのステンレスの針金が複数箇所で破断していた。

1.2mmΦの銅製の針金に交換。やはり銅が標準らしい。

4)ホース内部に藻の発生を確認。 熱、紫外線、藻対策としてアルミホイルで覆った。

|

|

|

|

|

|

2017年

●2017.7.1

7月に入り、最高気温が30℃を越える日が続くようになり、屋根散水を始めることにした。

スプリンクラーの回転部分にスプレーグリースをさして、くるくる回転させてみる。回転OK。

ホース、スプリンクラー、アルミホイルを屋根の上に持って行き、設置完了。

ところが、電磁弁、ポンプに通電しても動かない。

取説を読んでみると、「据え付け時や、長時間使用されなかった場合など、ポンプ内のメカニカルシール(軸封部品)・インペラが固着しポンプが回らない場合があります。電源を入れてもポンプが回らない場合には電源プラグをコンセントから抜いてモーター後部のシャフトの切溝にマイナスドライバーを入れて回してください」との記述があった。

休止していたポンプには良くあることなので、ぐりっと回して電源を入れてみると順調に運転し始めた。よーしOK。

屋根の上でスプリンクラーが軽快に回って散水している。井戸水も表面にほこりがあるものの、透明で底までよく見える。

今シーズンもたのむぜ。

|

|

|

●2017.7.10-16

10日から連日最高気温30℃を越える日が続いている。 平年(30.1-30.6℃)に比べ1〜4℃ほど高い。

雨は11日以降降っていないが、梅雨明け宣言はまだない。 体感的にはもう夏。

9:00-17:30まで、散水1分、停止1分の設定で運転。

網戸で風を通している状態で、室内温度は最高31℃。ロフト上部温度も同じく31℃。

●2017.7.17-8.8

8月7日の台風5号等を除き、散水システムは連日ほぼフル稼働。 運転開始時間を30分早め、8:30に変更。

今年は特に暑い気がする。 ダレダレの熱ダレ。

日中室内温度が33℃になった。ロフト上部温度も同じく33℃。

散水範囲の広いC-50スプリンクラーだともちょっと涼しくなるのだろうか。

就寝前の冷房が必須となった。

散水が終了した17:30、庭にも散水しようと多目的蛇口にホースを接続してC-50スプリンクラーで散水開始。

と思ったら、回転がゆるい。と思ったら、とまってしまった。

水道水用のホースと思って油断した。しばらく使わない間に藻が発生していたらしい。

こういう場合はスプリンクラーをどぼんと水に浸け、散水アームからホースで水を逆流させ藻を押し出すしかない。

水に浸けていないと、散水の影響でそこら中が水浸しになるのだ。

こんなに! というくらいの藻がどんどん出てくる。ふえるワカメのよう。 水圧でどんどんつまっていったのだろう。

|

|

|

●2017年10月

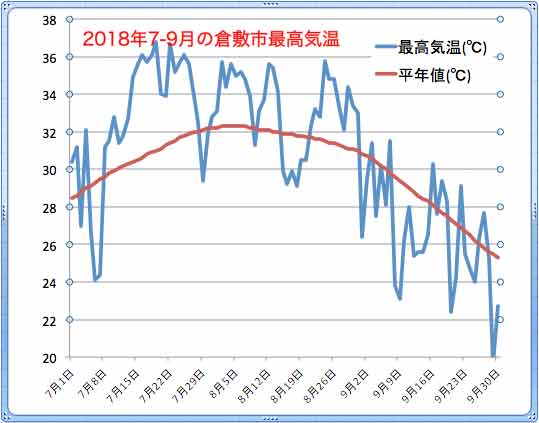

夏が過ぎ、今年の結果をまとめた。

暑かった印象があるが、猛暑だった昨年と比べて特段暑かったわけではないようだ。

|

7月

|

平均気温/℃

|

平均最高気温/℃

|

合計日照時間/h

|

|

平年

|

26.5

|

30.6

|

164

|

|

2016年

|

27.4

|

31.6

|

203.3

|

|

2017年

|

27.9

|

32.0

|

177

|

|

8月

|

平均気温/℃

|

平均最高気温/℃

|

合計日照時間/h

|

|

平年

|

27.5

|

31.8

|

164

|

|

2016年

|

28.5

|

33.1

|

259.7

|

|

2017年

|

28.2

|

32.4

|

231.7

|

|

9月

|

平均気温/℃

|

平均最高気温/℃

|

合計日照時間/h

|

|

平年

|

23.6

|

28.1

|

157

|

|

2016年

|

24.2

|

27.8

|

94.7

|

|

2017年

|

22.6

|

27.1

|

142.1

|

ところが、電力使用量は増えてしまった。

2017年夏の消費電力は2013年と比べ24kW(3%)減にとどまった。

7、8,9月分とも2016年を上回り、特に9月分(8.17-9.17)は34kWも消費電力が増えていた。

特に思い当たることがなく、冷房のだらだら使用が原因か?

散水間隔もたいてい1分散水、1分停止で運用したため、屋根散水自体の省エネができていなかった可能性もある。

来年は、もう一度気を引き締めて、より最適な運用を目指したい。

2018年

●2018.5.20

やや早い気もするが、先日30℃近くまで気温が上昇し、寝苦しかったので試運転を兼ねて午後3時間ほど稼働させてみた。

問題なし。

●2018.7.18

大雨特別警報が初めて岡山県に、そして西日本各県にも発令された7月初旬。

平成30年7月豪雨と命名され、倉敷市内でも真備町の中心部が水没した。

そして、7月9日には中国地方が梅雨明けし、いきなり最高気温35℃を超す猛暑日が続く猛暑が来た。

被災者の生命力をしぼり取るような容赦ない酷暑だ。

屋根の上では朝から夕方までスプリンクラーが断続的に作動し、何とか扇風機のみでも過ごせている。

1分散水3分停止から、1分散水2分停止に調整、7/17に1分散水1分停止に設定した。

朝夕の作動時間もだんだん伸ばして今は7:30〜17:00に設定。

大雨の影響か、井戸の水量は十分にある。

ムリせず、エアコンなしで夏を乗り切れそうな予感。

●2018.7.20

ムリ。18日の夜は寝苦しく、翌日は睡眠不足感があった。

19日夜からエアコン使用開始。

冷却マットと扇風機を使用し、エアコンは必要最低限に。

今年の熱波は違う感じ。

●2018.8.12

どうも散水がおかしいので、屋根に上ってスプリンクラーを確認した。

昨年吹っ飛ばされてそのままにしていたアルミホイルの被覆がない部分のホースが焼けていた。

やはりむき出しのホースでは耐久性に問題がありそうだ。

アルミホイルがはがれた部分から光が入り、ホース内に藻が発生。 スプリンクラーをつまらせていたのだ。

スプリンクラーとホース内部の藻を取り除き、ホースにアルミホイルを巻き付け、ついでにスプリンクラーに注油した。

ポンプを作動させると、順調に回転しだした。

今年の異常な猛暑(最高気温35℃以上の猛暑日があたりまえ)は峠を越えた感じではあるが、やっててよかった屋根散水、と心底思った。

|

|

●2018.8.24

昨日の台風の影響で屋根散水をOFFにしたままだった。

昼休み、家に入るとむわっとしており、室温は34℃だった。

慌てて散水装置を作動させるが、午前中に蓄積された熱は冷めず、夜は冷房に頼らざるを得なかった。

散水装置のありがたさを再認識した。

●2018.9.3

お盆過ぎにいったん涼しくなり、もう秋かと思ったら夏が戻ってきて、やっと先週ぐらいから日が落ちた後に虫の音が聞こえるようになり、秋の到来を感じるようになってきた。

涼しい日は屋根散水なしでも大丈夫になってきたが、今日は最高気温31℃くらいにもかかわらず、温度以上に熱く感じ、1分散水、3分停止で運用した。

●2018.10.10

2018年の夏は、本当に暑かった。今までに経験したことのない暑さだった。

9月までの気象データが出たので、どのくらい熱かったか直近の2年と猛暑日(最高気温35℃以上)の日数を比べてみた。

|

年

|

2016

|

2017

|

2018

|

|

猛暑日の日数(倉敷)

|

4

|

1

|

17

|

7月5〜7日の「平成30年7月豪雨」の後、気象災害ともいえる酷暑が続き、お盆過ぎに涼しくなったと思ったら、また猛暑日が帰ってきた。

一転して9月に入ると、月初めの台風21号と月末の台風24号の影響もあり、平年を下回る日も多くなった。

シルフェの加護を授かった「空調服」がなかったらどうなっていたか。

真備町へ災害ボランティアとして行った際には、暑さにめっぽう弱い醤油屋はこれなしではとても活動できなかっただろう。

今年はさらに空調服セット(服、ファン、バッテリー)を1式、予備の空調服単体2着を買い足した。

SFでは、宇宙服のようなスーツを着用しなければ外出できないような過酷な環境の未来が描かれてきたが、すでに後戻りできない第一歩を踏み出しているのかもしれない。

そんな災害級の酷暑ではあったが、屋根散水の効果を確認するにはいい夏だったので、今年の消費電力を比べてみた。

2018年夏の消費電力は2013年と比べ30kW(4%)減だった。

9月が比較的涼しかったとはいえ、今年の暑さでこの程度の消費電力だったのは屋根散水の効果としか考えられない。

今年の夏はほぼ毎日、空調服のリチウムイオンバッテリーを充電し、消費電力を増やす要素が新たに加わったことも付け加えておきたい。

こうなると、去年の夏の消費電力増加の原因が未だに特定できていないのが、どうもすっきりしない。

2019年

●2019.6.21

散水装置の試運転。

昨年から屋根の上にほうちして、どうなるか確認した。

すみません。うそをつきました。

気になりつつもほっぽっといてしまいました。

すいっちー、ON!

ためです。回りません。 藻づまりです。

アルミ箔で遮光したはずのホース部分に藻が発生していた。どこからか光が漏れていたのだろう。

ホース部分は1mほどなので、よく乾燥させて掃除すれば藻がはがれてくる。

今回はブラシの両端にステンレスワイヤーとひもを付けた手製のホース内部洗浄ブラシを往復させて掃除した。

もう少し太い径(内径22mm〜)のホースの内部洗浄には専用の製品(目詰まり解消ブラシ3本/968円〜 コメリ)が市販されている。

以前実際に購入してみたが、市販の一般的なホース(内径12〜15、外径〜21mm、太めのホース内径15〜18、外径〜26mm)ではきつすぎて使えなかった。

ブラシを切りつめて使ってみようかと思ったが、そのままになっている。

ホース内部と散水装置につまった藻を除去し、アルミホイルを交換し、散水装置をグリーズアップして屋根の上に設置。

作動良好。今年も頼むぜ。

|

|

|

|

|

|

●2019.7.29-8.5

中国地方は6月26日に梅雨入り、7月25日に梅雨明けし、屋根散水のシーズンが始まった。

今年は訳あって業務用冷蔵庫を稼働させる必要が生じたため、夏場の消費電力の比較は難しい。

倉敷では梅雨明け以降連日熱帯夜(最低気温25℃以上)が続き、最高気温は33.2〜35.4℃と夏本番。

梅雨明けと同時に運用を始めた屋根散水だが、当初1分散水3分休止で8:30〜16:30の設定が、翌日から1分散水1分休止になり、翌々日からはタイマー作動時間も7:00〜17:30に延長となった。

室内温度は、最高で31℃。

人間も7/31からは就寝時にエアコンの使用を始めた。

スプリンクラーの散水範囲がどうも狭くなっているため、7/27日早朝に確認したところ予想通り藻詰まりを起こしていた。

残っていた藻が一月ほどの休止期間に増えたらしい。徹底的に掃除して以降順調に稼働。

スプリンクラー掃除中の7/27日は、やや大型で散水半径が5.5mのC50で代用した。 →井戸水を利用したDIY屋根散水冷却システム

三方クーラー8317の散水半径3mと比べると断然こっちの方が冷却効率はいいはずなのだが、通行人に飛沫がかかるため常用はムリ。 残念。

井戸水に関しては、備長炭(赤いネット袋)の浄化作用で底まで透明。湧水量も問題なし。

|

|

●2019.8.9-11

8日は最高気温33.4℃。 室内温度は最高32℃に達した。

9日、試しにスプリンクラーをC50に変えてみた。

散水範囲は南側屋根をほぼカバーし、北側屋根でも散水量が増加し、雨樋を水が落ちるようになった。

しかし、懸念されたとおり北側屋根から1メートルほどの範囲の道路にも水滴が飛んでいた。

しばらくゴメンね。

最高気温33.1〜33.5℃に対し、いまのところ室内最高温度は31℃になっている。

草刈りをしたあと家に帰ると室温30℃でも「おっ、涼しいじゃん」と感じる。 そんなものなのかもしれない。

|

|

●2019.8.19

お盆休みが明けると、今年の暑さの峠を越えた感じ。

屋根散水停止。

●2019.8.25

就寝時に扇風機さえ要らない初秋の空気。

●2019.9.10

9月第2週あたりから暑さがぶり返し、屋根散水再開。スプリンクラーはC50のまま。

昨日、今日の最高気温は34.6℃(倉敷)だった。

●2019.9.15

スプリンクラーが止まっているようなので、「藻?」、とりあえずはずしてみた。

バケツにつけて掃除してみると、原因はさびの破片だった。

最も可能性が高いのはC50内部のさびと考えられる。

藻ではなかったので、アルミホイルによるホースの遮光は問題ないようだ。

アルミホイル自体は1シーズンで結構もろくなっていた。

スプリンクラーは外したままにして、今シーズンの散水はこれにて終了。

●2019.11.8

今年は業務用冷蔵庫を使った関係で例年の電力消費量との比較はできないが、とりあえずデータとして残すことにした。

今年の倉敷は7月下旬からお盆あたりまでが暑く、一旦涼しくなった後、9月に暑さが戻ってきた感じだった。

とはいえ、昨年の猛暑(猛暑日が17日も)に比べ、平均的な夏だった。

気温が平均的であったため、電力消費量を比較するにはよい年だったのだが、今年のデータは参考値ということで。

2012年までの電力消費量とほぼ同等ということは、パソコンの省エネ化(モニターの液晶化を含む)と屋根散水で業務用冷蔵庫一夏分の電力量を削減したとも考えられる。

来年は業務用冷蔵庫は稼働しない予定なので、よいデータがとれるかも。

地球温暖化とそれに伴う気象災害があんまりひどくなりませんように。

2020年

●2019.6.22

昨日の倉敷市の最高気温は29.9℃、梅雨の合間ながら、今日は30℃を超えそうなそうな晴天なので屋根散水の試験運転をした。

昨年秋からのシーズンオフの間は、スプリンクラーのみ取り外し、アルミホイルを巻いたホースは屋根にほうちしていた。

いきなりスプリンクラーを取り付けて作動させると、配管、ホース内に藻が発生していた場合、あるいはサビやゴミがあった場合、すぐにつまってしまう。

まずは井戸をどばどば通してから、グリースアップして滑らかに回転することを確認した三方クーラー8317を取り付けた。

アルミホイルのホース被覆に問題はないようだ。

とりあえず1分散水、3分停止のインターバル設定でタイマーを9:00〜17:00にセット。

設定通りの運転を確認。

実際の散水半径は約3mで、性能通りの働きをしているようだ。

やはりC50の散水半径5.5mは魅力的だ。

わるい心が「やっちゃえ! やっちゃえ! バレない、バレない。」とささやく。

高温で醤油屋の良心回路がオーバーヒートするまでは8317でいく。 今年も頼むぜ!

| メーカー | ノズル | 水圧(Mpa) | 流量(L/min) | 飛半径(m) | 揚程計算の結果 ポンプの能力判定 |

| サンエイ | 三口スプリンクラーC50(廃番) | 0.10 | 11.2 | 5.5 | ○ |

| カクダイ | 三方クーラー8317(廃番) | 0.1 | 14 | 3 | ○ |

11:15頃の屋根温度を測定してみた。

北側屋根瓦49.9℃、南側銅板屋根板57.0℃、南側屋根瓦43.4℃。 いずれも散水されていない部分だ。

意外にも、風のせいか北側の瓦の方が温度が高かった。

しかし、真夏の屋根の温度はこんなちょろい値ではないのだ。

|

|

|

|

|

|

直接このページに来た方→TOPページへ