---------------最終更新日:2018.10.23

多くの防災研究者が「災害が起こる前に、自分の住む地域に潜む危険性についてぜひ認識して欲しい。」といっています。

私も含め、テレビ等の報道で被災者は「まさかここが・・・」「まさかここまで・・・」「まさかこんなに・・・」と口を合わせたように語っています。

もし、災害に対し、心の準備、防災の備えが少しでもできていたなら、結果は大きく違ったものになっていたでしょう。

勇崎・柏島地区の危険性

---------------最終更新日:2018.10.23

多くの防災研究者が「災害が起こる前に、自分の住む地域に潜む危険性についてぜひ認識して欲しい。」といっています。

私も含め、テレビ等の報道で被災者は「まさかここが・・・」「まさかここまで・・・」「まさかこんなに・・・」と口を合わせたように語っています。

もし、災害に対し、心の準備、防災の備えが少しでもできていたなら、結果は大きく違ったものになっていたでしょう。

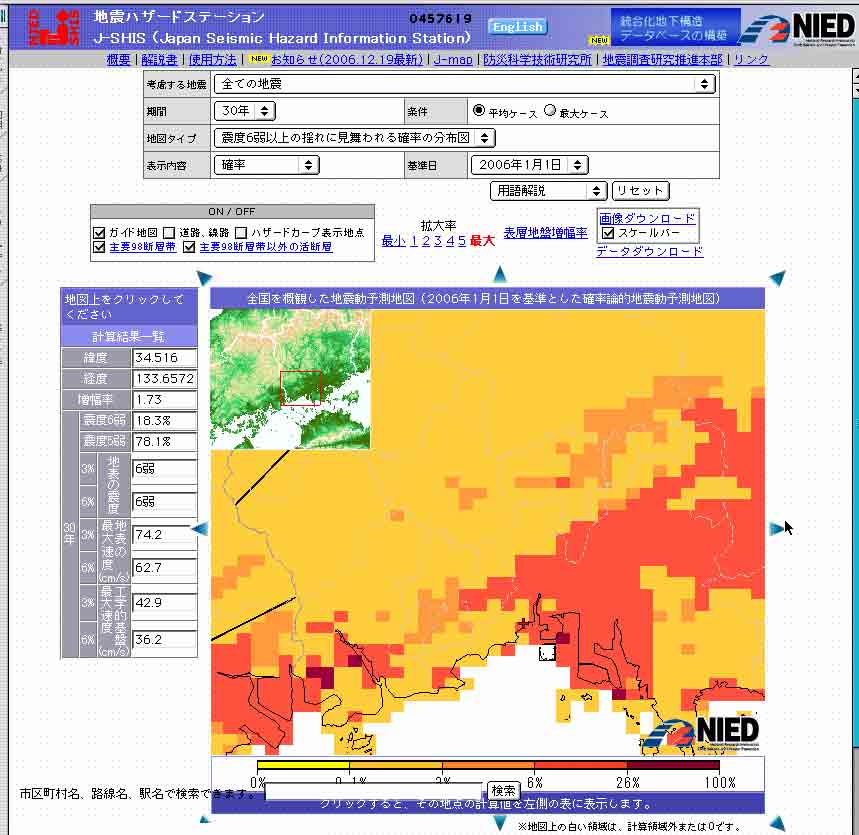

●地震発生の確率

地震ハザードステーションJ-SHIS(Japan Seismic Hazard Infofmation Station)から、日本全国あらゆる場所の地震発生確率を確認することができます。

平成24年1月現在、東日本大震災を受け、改良に向けた検討作業中とのこと。

●緊急地震速報(平成19年10月 一般提供開始)

南海地震が発生した場合、岡山では本震の到達する約20秒前には緊急地震速報により知ることができるようになりました。

聞いてから行動を考えるのではなく、常日頃から行動指針を考えておくことが大切です。→緊急地震速報

●浸水の危険性

平成16年の台風16号(8/30日深夜)及び18号(9/7日夜)は瀬戸内沿岸部に大きな被害をもたらしました。

16号の暴風域の通過時刻と大潮の満潮時刻(23:18 宇野港)が重なり、深夜であったこと、停電の発生、水門の不具合などの要素もあり、勇崎押山地区の一部では実に15時間以上床上浸水状態が続きました。

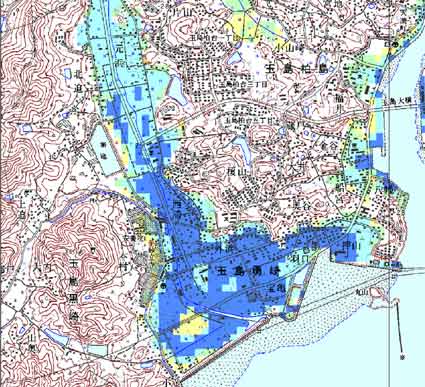

もし堤防が決壊していたら...。おそらく図1に近い状況になっていたでしょう。

図1 勇崎・柏島地区津波浸水予測図

http://kikikanri.pref.okayama.jp/gcon/pdf/t_c5.pdf

図1は、岡山県消防防災課が平成17年3月に作成した東南海・南海地震が同時発生した場合の津波浸水予測図です。

地震により堤防が決壊、大潮の満潮時と重なった場合の海水の流入を想定しています。

このほかに、倉敷市が公表している倉敷市洪水・土砂災害ハザードマップ 玉島地区(平成29年作成)もありますが、里見川水系で30年に1回程度の確率(2時間で56ミリの降雨)を想定したもので、上図と一部浸水地区、浸水程度が異なります。

「平成30年7月豪雨」では、真備町の浸水範囲、浸水の程度がハザードマップで示されていた内容とよく一致していたことからも、その危険性を心にとめ、さらにそれを上回る災害の可能性も想定して対策を考えておく必要があります。

★地球温暖化、それに伴う海面上昇、我々は気付かぬうちに、自分や家族、更には自分の子孫の首を絞めているのかもしれません。

世代の責任として、後の人々から批判されるような舵取りを行ってはならないと思います。

多少の利便性は犠牲にしても、日々の生活のあらゆる面から、省エネルギー社会、循環型社会、温暖化ガス排出量削減を目指し、ひとつひとつの行動を考え直し、実行していかなければならないと思います。

●干拓地の危険性

|

●●勇崎地区干拓の歴史●● |

|

参考文献 「倉敷・玉島平野誕生 倉敷市と周辺の地名の由来」渡辺千夫著 平成6年発行 |

この歴史的的背景を知って、図1、図4を見ると、海水によって歴史が一気に300年以上巻き戻されるかのようです。海が怒り、人間の手から自分の領分を取り戻し、本来の姿に戻すという感じでしょうか。

玉島港における平均的大潮の満潮時の海面(海抜2.18m)より低い土地に住んでいるということを忘れてはならないと思います。

倉敷市は2012年中に南海トラフの巨大地震による津波の浸水予想地域にある主要道路に、海抜表示板を300箇所、また2012年度内に避難所案内標識を55箇所設置の予定。

海抜表示板の数値とこの2.18m(倉敷市で予想される最大津波は海抜3.2m/平成25年3月)という数値を見比べて、その場所の潜在的危険性を確認しておきましょう。

| 田中仁東北大大学院教授に聞く/大津波が旧地形に引き戻す(建設通信新聞)よりH23.06.09紹介

【2段構えの防災策を】 ーーーー防波堤などの防災施設に甚大な被害が出た原因は

ーーーー構造物以外への影響は

ーーーーそのメカニズムは

ーーーー今後の防災施設のあり方は |

また、干拓地の常で、この地域一帯は液状化の危険性が高く(p40)、震度5強と予測(P39)(PDFファイル/岡山県)されています。

→防災・防犯ラボ「液状化の豆知識」(発生条件2の低い地下水位は、高いの誤りと思われ)

平成17年10月19日、内閣府発表の「表層地盤のゆれやすさ全国マップ」によると、倉敷を含む岡山県南部は表層地盤が揺れやすく、要注意とされています。

平成24(2012)年3月31日、南海トラフの巨大地震モデル検討会が発表した「南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について(第一次報告)」によると、倉敷市の最大震度は6強。

|

都道府県名

|

市区町村名

|

基本ケース

|

陸側ケース

|

東側ケース

|

西側ケース

|

経験的手法

|

最大クラス(最大値)

|

中央防災会議(2003)

|

|

岡山県

|

倉敷市

|

6弱

|

6強

|

6弱

|

6弱

|

6強

|

6強

|

5強

|

震度5強、6弱、6強の揺れとは、気象庁震度階級関連解説表(平成21年3月31日改訂)によると下表のような状況。

|

震度

階級 |

人間

|

屋内の状況

|

屋外の状況

|

耐震性が低い

木造建物 |

耐震性が高い

木造建物 |

耐震性が低い

鉄筋 コンクリート建造物 |

耐震性が高い

鉄筋 コンクリート建造物 |

ライフライン

|

地盤

|

斜面

|

|

5強

|

大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。 | 棚にある食器類や書棚の本で、落ちるものが多くなる。テレビが台から落ちることがある。固定していない家具が倒れることがある。 | 窓ガラスが割れて落ちることがある。補強されていないブロック塀が崩れることがある。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。自動車の運転が困難となり、停止する車もある。 | 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 | 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがある。 | ガス自動停止。 断水、停電の可能性がある。 交通、通信が規制される可能性がある。 |

亀裂や液状化が生じることがある。 | 落石やがけ崩れが発生することがある。 | ||

|

6弱

|

立っていることが困難になる。 | 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。 | 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。 | 壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。 |

壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 | 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。 | 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがある。 | ガス自動停止。 断水、停電の可能性がある。 交通、通信が規制される可能性がある。 |

地割れが生じることがある。 | がけ崩れや地すべりが発生することがある。 |

|

6強

|

立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 | 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 | 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物が多くなる。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。 | 壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。 傾くものや、倒れるものが多くなる。 |

壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 | 、梁(はり)、柱などの部材に、斜めや X状のひび割れ・亀裂がみられることがある。 1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。 |

壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。 | ガス自動停止。 断水、停電の可能性がある。 交通、通信が規制される可能性がある。 |

大きな地割れが生じることがある。 | がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがある |

平成23年3月11日発生した東日本大震災が引き起こした世界最大規模の液状化現象。

その範囲は、沿岸、内陸を問わず、東北から関東まで実に500kmに及んだ。

マグニチュード9という超巨大地震が、長い時間の揺れを引き起こし、今までの地震では影響が現れなかった土地も液状化したという。

千葉県浦安市では、震度5強で、長時間揺れた結果大規模な液状化現象が発生した。

東海・東南海・南海連動型巨大地震を想定した場合、勇崎・柏島地区においても、住宅、ライフライン、道路等に重大な影響が生じる可能性を考慮しなければならない。

沿岸堤防へのダメージ、建築物の傾斜、噴出した泥水が妨げる避難、救助活動、電気、ガス、水道の供給停止、情報通信の途絶。

こういった状況を想定した対応策、避難ルートの選定が必要と思われる。

1707年に起こった宝永地震(東海・東南海・南海連動型)の時の当地域の記録が残っていれば、参考になるのだが。

●津波の危険性

東日本大震災を受けて、2011年9月岡山県も津波の想定を暫定的に見直した。

2012年3月には、南海トラフの巨大地震モデル検討会が「南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について(第一次報告)」を発表した。

同年8月29日「南海トラフの巨大地震に関する津波高(第二次報告)、浸水域、被害想定(第一次報告)」を発表。

3月の第一次報告が震度分布・津波高(50mメッシュ)であったのに対し、第二次報告では10mメッシュのより微細な地形変化を反映したデータを用いた推計結果が示された。

|

都道府県名

|

市区町村名

|

ケース1

|

ケース2

|

ケース3

|

ケース4

|

ケース5

|

ケース6

|

ケース7

|

ケース8

|

ケース9

|

ケース10

|

ケース11

|

最大値

|

中央防災会議(2003)

|

|

| 第一次報告 |

岡山県

|

倉敷市

|

3.0

|

3.1

|

3.2

|

3.2

|

3.2

|

3.0

|

3.1

|

3.1

|

3.1

|

3.2

|

3.2

|

3.2

|

3.1

|

| 第二次報告 |

岡山県

|

倉敷市

|

3

|

4

|

4

|

3

|

3

|

3

|

4

|

4

|

3

|

3

|

3

|

4

|

←少数第2位を四捨五入し、 小数第1位を切り上げた数字 |

この値はT.P.(東京湾平均海面)からの高さによって表示(参照 津波断層モデル編 ー津波断層モデルと津波高・浸水域等についてー 13ページ)されており、最大で高さ(海抜)4mの津波が想定されている。

この国のモデルを使い、2013年3月22日岡山県が更に詳細な地形データを加えた津波浸水想定では、倉敷市の最大波高3.2mとなっている。

|

関係市

|

最大津波高(m)

|

平均津波高(m)

|

|

倉敷市

|

3.2

|

2.8

|

玉島港沿岸の平均的な大潮の満潮時の海抜は2.18mであることから、大潮の満潮時の海面より約1.0m高い津波がおそう可能性が示されたことになる。 →玉島港沿岸の潮位と津波の高さについて

倉敷市は2012年中に浸水予想地域の主要道路に300箇所、避難所案内標識として55箇所に海抜表示板を設置の予定。

海抜表示板の数値と3.2m(平成25年3月岡山県の想定)という数値を見比べて、その場所の潜在的危険性を確認しておこきましょう。

|

都道府県名

|

市区町村名

|

ケース1

|

ケース2

|

ケース3

|

ケース4

|

ケース5

|

ケース6

|

ケース7

|

ケース8

|

ケース9

|

ケース10

|

ケース11

|

最短時間

|

|

| 第二次報告 |

岡山県

|

倉敷市

|

288

|

480

|

432

|

-

|

213

|

481

|

480

|

478

|

303

|

-

|

-

|

213

|

|

南海地震を想定した場合、岡山では緊急地震速報が、本震が来る約20秒前に警告を発してくれます。 2012年8月29日に国が発表した「南海トラフの巨大地震に関する津波高(第二次報告)、浸水域、被害想定(第一次報告)」と |

台風16号の時、周期的に打ち寄せる波高がT.P.+2.54m(平滑値)を上回った時も多いはずだが、波の周期が長い津波ではずっと高い状態が続く。

潮汐と地理的条件によっては、高潮とは比べものにならないほどの海水が堤防を越え流入する可能性がある。

越えた海水は低地にたまり、しばらくは一面海といった状況も想像に難くない。 水門のポンプの排水能力も心許ない。

津波到達時の潮汐の状態次第である。巨大地震が発生したら、まず最寄りの港の潮汐を調べて対応しなければならない。

| 東海・東南海・南海地震15〜30分差発生なら津波2倍(asahi.com)よりH21.05.21 東海、東南海、南海地震が15〜30分ほどの時間差で連動して起きると、津波の高さが政府が想定する同時発生の場合の2倍に達する恐れがあることが、東京大総合防災情報研究センターなどの解析で分かった。千葉市で開催中の日本地球惑星科学連合大会で21日、発表する。 解析によると、東南海地震が最初に発生し、その15〜30分後にかけて南海地震や東海地震が次々に連鎖すると発生した津波が重なり合って、最大で土佐湾や駿河湾で波の高さが10メートル程度に達する。 政府の中央防災会議は、東海地震と東南海・南海地震について、駿河湾では2〜10メートル、土佐湾で5メートル以上の津波を想定している。今回の解析は一部で政府想定の2倍程度になった。 3地震は、過去に同時や数日後、数年後の連動発生を繰り返してきた。連動型の場合、救援や復興計画に大きく影響するため、文部科学省は08年度から連動性を評価するプロジェクトを始めている。この研究もその一環で、別々に行われてきた津波と地震の研究を統合して精密にシミュレーションした。 東京大の古村孝志教授は「3地震合わせて全長600キロもの震源域が同時に動くことは考えにくい。今後は時間差発生も視野に研究を深める必要がある」と話している。 |

東海・東南海・南海地震発生に伴う津波の場合、到達まで時間的に余裕はあるものの、津波の高さは潮汐、海岸・海底地形、防波構造物等により大きく左右されることから、実際の勇崎地区堤防到達時の波高予測は困難。 実際先の台風の際にも、堤防に激突、砕ける波の高さは港の形(V字湾等)、場所、風向により大きく異なる印象を受けました。

地震、津波それ自体が堤防の決壊を引き起こさなくても、堤防にダメージを与えた場合、潮汐に伴い決壊に至る事態も予想されることから、地震、津波後の堤防の状況把握は非常に重要と思われます。特に新月・満月ごろ(大潮)の時期の台風、地震ではこの点の緊急性が最も高くなります。

乙島にしょうゆの配達に行った際、お年寄りから次のような話を聞きました。

『うちの婆さんから、むかしすごい津波が来て、このあたりはぜんぶ流されてしもうたいうのを聞いたことがある。』

おそらく、江戸末期(1854年)の安政の大地震による津波と思われます。

『昔は大潮になったら、玉島港はひてしもうて、底をちょろちょろ流れるくれえじゃったのに、いまはのう・・・』

河川の運んでくる泥の堆積を考えれば、現在では更に干上がってもおかしくないと思われます。

しかし、現実は逆に、大潮の干潮時でも港内にはけっこう海水が残っています。

これは海水面が上昇しつつある証拠でしょう。

平成16年の台風16号による高潮被害を教訓に整備されつつある防潮堤、離岸堤等が津波に対してどの程度の効果があるのかわかりません。

これで安全と考えるのはかえって危険です。

以上のように、勇崎・柏島地区において地震・津波・台風等の大規模災害発生時、最も警戒すべき点は堤防決壊による浸水であると考えられます。県や市等の公的機関、我々地域防災関係者はこのことを肝に銘じ、実践的対策、訓練を行わねばなりません。加えて、住民のひとりひとりがこの危険性について認識し、心の準備、防災の備えをする事が自らの生命と財産を守る唯一の方法です。

![]() 避難場所

避難場所

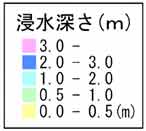

図2 勇崎・柏島地区災害情報地図(航空図)

図2は岡山県が運用している「おかやま全県統合型GIS(Geometry Information System/地理情報システム)」から勇崎地区の防災情報、土砂災害危険個所情報を引き出したものです。

海面からの高さ、避難ルートがよくわかり、避難場所情報を記した防災情報マップはこちら。

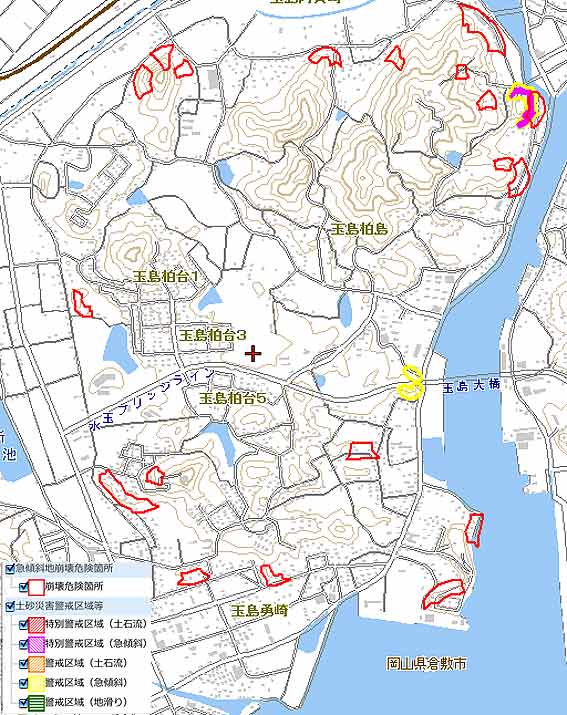

●土砂災害の危険性

---------------最終更新日:2019.12.27

もう一点、勇崎・柏島地区内で指摘されている予測可能な危険性があります。 土砂災害です。

『うちは高台にあるから、津波は大丈夫じゃ。』と思っていても、山の斜面を削って造成した土地は地震の際、地滑りを起こす危険性があります。雨が続き、地盤が多くの水分を含んでいる時の地震は特に危険です。

また、豪雨災害の発生数が増している近年、大量の雨が降れば土砂災害の可能性も高まります。

図3 勇崎・柏島地区災害情報(住宅地図)

図3も同じく「おかやま全県統合型GIS」から勇崎・柏島地区の土砂災害防災マップを住宅地図上に表示させたものです。

赤の線で囲まれた場所は、急傾斜地崩壊危険個所(傾斜度30°以上、高さ3m以上の急傾斜地で、崩壊(がけ崩れ)が起きる危険性があり人家や公的施設に被害を生じるおそれのある箇所)です。

黄色の斜線入りの線で囲まれた場所は、土砂災害警戒区域(急傾斜)です。

危険な区域に指定されていなくとも、土砂崩災害が起こる可能性はあります。

実際に「平成30年7月豪雨」では、玉島で累加雨量317ミリを記録し、図3で示されていない場所で土砂崩れが発生しました。

傾斜地の付近に住む場合は、潜在的な危険性を心にとめておきましょう。

| 台風19号などによる土砂災害 約4割は「警戒区域」外

『台風19号などによる大雨で人や住宅への被害が確認された土砂災害のうちおよそ4割は「土砂災害警戒区域」に指定されていない場所で発生していたことが分かりました。 |

地質図Naviから勇崎・柏島地区の地質を調べたのが次の図です。

山が閃雲花崗岩(hornblende biotite granite)という花崗岩の一種でできていることがわかります。

『花崗岩は結晶粒子が大きくかつ鉱物結晶の熱膨張率が異なるため、温度差の大きい所では粒子間の結合が弱まり、表面がぼろぼろになりやすい(風化しやすい)。花崗岩中の主成分である石英は非常に風化しにくいため、風化が進むと構成鉱物の粗い粒子を残したままばらばらの状態になり、非常にもろく崩れやすくなる。このようにして生じた白から黄土色の粗い砂を真砂土、あるいは単に真砂という。花崗岩地帯には真砂が広く分布し、強い降雨により多量の砂が流れ出すため、花崗岩地帯の多くが砂防地域として指定されている。』Wikipediaより。

平成26年8月20日発生した広島の土砂災害では、3時間に200mmを超える豪雨と真砂土の山が直接的な原因でした。

同様の地質から成る当地区でも雨量によっては同様の土砂災害が発生する潜在的危険性があることを心にとめておくべきでしょう。

広島大学の海堀正博教授(砂防学)は、雨の少ない岡山、香川では風化しやすい岩石が不安定な状態のまま残っていると警鐘を鳴らしています。

長雨、集中豪雨時、特に地震発生後はこれらの地域付近にお住まいの方は注意して下さい。

豪雨の場合、二階へ逃げるだけでも命が救われた例もあります。

傾斜地付近にお住まいの方も、土砂災害の前兆現象に注意し、日頃の準備と早めの避難を心がけてください。

直接このページに来た方→TOPページへ