醤油屋絵日記(2011/平成23年版 不定期更新)

---------------最終更新日:2012.1.4

西山醤油店は、平成16年8月30日深夜、台風16号により床上70cmの高潮被害を受けました。

モーター、ポンプ、機械設備、電気系統、事務書類等々に甚大な被害がありました。

また、パソコン、デジカメ等のデジタル器機の破損、データの消失がありました。

しかしながら、被災から7年が経ち、なんとかほぼ被災前の状態にまで復旧することができました。

支援していただいた皆様に心から感謝するとともに、醤油の製造、地域防災活動に力を注ぎたいと思います。

●平成23年11月20日(日曜日/晴れ)

昨日コメリの在庫処分で2トン油圧ジャッキが半額!だった。2個衝動買いしてしまう。

いつの日か、倒壊家屋からの救助に役立つかも。

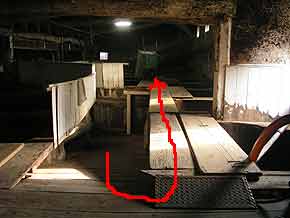

今日は朝から出麹作業。5石(約900リットル)分のできあがった麹を一人で樽の上まで運び上げる。

専用の猫車で10往復。

勢いを付けて、最初の坂道を突破、90度方向転換後すぐ加速、やや右に進路を変えつつ第二の坂を駆け上る。

その後、板を渡しただけの樽の上をバランスを取りながら投入する樽まで進み、猫車を傾けてざざーと入れる。

樽の高さ自体は約2mだが、蔵の地面から約1m地上げした場所に設置されている。

玉島港の土手が切れても、もろみの樽だけは浸水しないように作られているのだ。

平成16年の高潮被害の時は、この自然に逆らわない先人の知恵に驚き、感謝したものだが、平時はやはりきつい。

にくたいひろうとすいみんぶそくの日々がはじまった。

●平成23年11月13日(日曜日/晴れ)

倉敷市消防団の操法大会が行われ、玉島のポンプ車の部代表として柏崎分団第2部が出場した。

倉敷大会はさすがにレベルが高いが、練習次第ではいいところまでいけると実感した。

優勝は、倉敷の万寿分団。うちは3〜5位のまとめて優良賞。選手の皆さん、お疲れ様でした。

東日本大震災の起きた平成23年、玉島大会を勝ち抜き、倉敷大会に駒を進められたことは、選手とサポート団員それぞれに思うところあったのだろう。

打ち上げの酒は、格別にうまかった。

で、明日はビン洗いと瓶詰めで、金曜からは醤油の仕込みが始まる。

ほんとに時期が重ならなくてよかったというのが本音。

●平成23年10月23日(日曜日/晴れ)

リサイクル畑の草刈り、黒マルチの撤去。防鳥ネットの撤去。

来月初旬にはタマネギの植え付けをしたいので、いそがしい。17:30には暗くなるので、仕事のあとでの作業時間は短い。

防鳥ネットにからまった雑草をちまちまと取り除いていると、いつの間にか時間が過ぎ去ってゆく。

特にアサガオはかんべんして欲しい。くるくるとらせん状にネットを縫っているためたちが悪い。

とりあえずネットの撤去は中断して、タマネギを植え付ける部分のみを早めに準備することにした。

まだしぶとくカボチャの一部が成育中で、その部分を避けるように黒マルチをくるくると巻き上げて撤去。

マルチの下はミミズ、ナメクジ、コオロギ、その他の虫の家となっていた。

雑草堆肥をまいてトラクターで耕す。 週末には畝立てして穴あき黒マルチの敷設まで持って行きたい。

●平成23年10月16日(日曜日/晴れ)

朝からリサイクル畑の草刈り、やっと暑さ休憩なしで作業できるようになった。 刈った雑草は堆肥の原料に。

今年の夏は、7月エダマメ、8月スイカ、9月カボチャという感じだった。

例年通りのニンゲンの熱ダレに加え、消防団の操法大会に向けた練習もあり、いずれの作物も一部収穫期を逸してしまった。

収穫自体は、十分な質と量を確保できたのでよしとしよう。

ニンゲンに忘れ去られ、収穫されることなく土に還った作物に合掌。 すまん。(リサイクル畑2011)

その甲斐あってか、柏崎分団第2部は玉島方面隊の消防操法訓練大会(9/25)ポンプ車操法の部で優勝することができた。(玉テレ)

今回は選手としてではなく、サポート側。 プレッシャーからは解放されたが、なにかと苦労は尽きない。

で、11/13の倉敷市の大会に向け現在練習中。

●平成23年9月13日(火曜日/晴れ)

今日醤油の2番絞りかすを砕いてリサイクル畑に運んだ。

昨日刈っておいた雑草の上にまき、更に今日刈った雑草をかぶせた。 来年に向けた堆肥作り。

堆肥は虫の天国で、コオロギ、ミミズ、くねる幼虫などなど。 その虫を目当てに、Tが堆肥の山のあちこちに穴を掘る。

真昼の草刈り。トラクターとカブの間に防災品のエマージェンシーシートを張って日よけとする。

汗だくで刈って、休憩。水を飲む。汗だくで刈って、休憩。水を飲む。汗だくで刈って、堆肥の山に積み上げて帰った。

気がつくと墓参りを忘れていた。 いいことなのか悪いことなのか、忘却の時が流れてゆく。

先週末に岡山を直撃した台風12号は、のろのろうろうろと北上し、その雨量は記録的であった。

勇崎地区でも浸水被害があり、大雨による浸水へのよい教訓を得た。 今後に活かさねば。

11日には、東日本大震災から半年が経ち、テレビでは様々な特番が組まれていた。

正直、もう半年かという気がする。個人的にも今年は忘れられない年となりそうだ。

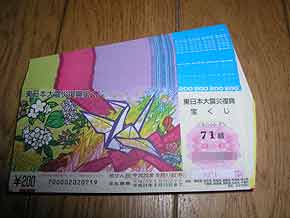

免罪符の香りのする復興宝くじを買う。チャリティーオークションに出品する。こつこつ続けたい。

●平成23年7月18日(日曜日/雨のち曇り)

時々、故ねこ様の友猫か恋猫かが誘いに来る。 とても寂しそうに鳴く。 おまえらもか。

台風6号が近づいて来ているので、携帯電話をG'zOne TYPE-RからG'zOne TYPE-Xに機種変更した。

平成18年4月の消防団召集メールシステム開始から使い続けて5年、タフでトラブル一つなく、手放せない防災ツールだった。

しかし、来年7月に使用周波帯変更で使えなくなるとのアナウンスがあった。

TYPE-Rを最後まで使い倒すつもりでいたのだが、ここでTYPE-Xを買い逃す(すでに製造終了)と次に魅力的なG'zが発売されるか不安だった。 14日発売のG'zスマートフォンはいらね。ワンセグない上に高杉。

決定打は東日本大震災。

TYPE-Xには、耐ショック、防塵、防水に加え、大容量電池、緊急地震速報、潮位情報、月齢情報、ワンセグなど防災必須機能が山盛り搭載。

さらばTYPE-R。ありがとう。 別れの季節だなぁ。

●平成23年6月12日(日曜日/曇りのち雨)

5/26日梅雨入りの発表。醤油蔵では、昨年末仕込んだもろみが発酵し始めた。

櫂を入れると、微生物の息吹の泡がぶすぶすと抜けていく。

また、しっとりと湿ったリサイクル畑では、作物も野の草花も生き生きと茎を、葉を伸ばしている。

リサイクル畑で、にふの墓の周りの草取りをした。

生命に満ちあふれた畑の中、墓石にふれると思い出があふれ出す。

だっこされて、満足そうにゆっくり瞬きするにふ。ふかふかの手触り。上機嫌で、ごろごろとのどを鳴らすにふ。

時々ねこ様は旅に出ることがあった。

留守を守る下僕は、最初のびのびとするのだが、2日くらい経つと心配で心配であたりを探しに行った。

にゃあと鳴いて無事帰宅されたはらぺこご主人様に食事を用意し、「さっき食ったじゃん。」といいつつ、いそいそとおかわりの用意をした。

ああ、懐かしい至福の日々よ。 失って初めて身にしみてわかる日常のありがたさ。

●平成23年5月1日(日曜日/雨のち曇り)

先月19日から醤油の仕込みが始まった。例年通りの肉体疲労と睡眠不足。

ねこ様のいなくなった生活のなんと空虚なことか。

●平成23年4月17日(日曜日/晴れ)

昨夜23:30、ねこ様(にふ/オス/とら)がお隠れになった。 享年4歳8ヶ月半。

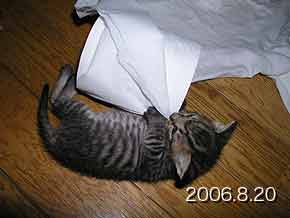

平成18年7月31日、真夏の熱い屋根の上で一日中みーみー鳴いていて、夕方つい助けてしまった。

まだ目も開いていない、生まれてほんの数日だった。

育て方の本を買ってきて、子猫用のミルクをやり、おしっこの仕方を教えた。

EXCELで猫の子育て日記と体重増加のグラフを作った。

だっこしてミルクをやっていたせいか、だっこが大すきなねこ様になった。

おいらを親だと思っていたのかもしれない。

大きくなっても時々子猫のように、手でもみもみして、おっぱいを吸う仕草をしていた。

目が開く前から育てたのも、最期を看取ったのも、こんなに心がつながったのも、にふが初めてだった。

14日から、おう吐が続いていたが、ネコには時々あることなので、醤油の仕込み準備などに追われてさほど気にしていなかった。

昨日16日(土曜日)午前中、さびしそうに鳴くので、仕事の合間合間にそばにいて背中をなでてやった。

夕方になって、庭で鳴いているのを見つけた。よたつき、どうもうまく歩けないらしい。

おいおいおい、だいじょうぶかよ

そっと抱いて家に上げてやる。水もほとんど飲まない。 じっとうずくまっている。

はじめて“死”が頭をかすめた。

明日朝良くならなければ、医者に連れて行くしかない。 日曜日でもやってるかな。

こたつで一緒に寝ていて、深夜ぱたっと倒れる音で目が覚める。

明かりを点ける。 にふが倒れていた。 水か? 持ってきたが飲まない。

豆電球だけ点けて、顔を近づけて寝ていたが、しばらくしてこたつに入りたがる。

よたよたと入って、しっぽだけ出している。寒いのか?

少し時間が経って、変な鳴き声をし、こたつから顔を出して苦しそうに息をする。

「にふ、にふ、だいじょうぶか、にふ、にふ、にふ」

横たわったまま、目を見開き、2回ぎゃぁぁぁ、ぎゃぁぁぁと悲しそうに引き絞るようにないて、息を詰まらせ、静かになった。

「にふ、にふ、にふ、にふ、すまん。にふ、にふ、にふ、にふ、すまんかった。にふ、にふ」

一代前のねこ様(うた/オス/とら)は、子猫のころにもらい手がなく、平成9年に引き取って10年間つきあった。

平成16年の高潮の時も、醤油の空き瓶を積んだ上に逃れ、生き延びた。

どうやら長いしっぽや外見がそっくりなので、にふはこいつの子孫らしいと一緒に育て始めた。

ケンカもせず、お互いに鼻を近づけてかいでいる。匂いで血のつながりがわかるのだろうか? などと思っていた。

にふを育て始めて1年半後のある日、めっきり老いたうたが帰ってこなかった。 数日経っても帰ってこなかった。

今まで飼ったネコの最期は、“帰ってこなくなる。”だった。 にふが忘れ形見となった。

うたのように“ネコは孤高の生き物で、死を飼い主にさえ見せない。”のだと思っていた。

だが、にふは、たぶん一番安心なところ、おいらのところに居たかったのだろう。

すまん、にふ。いいかげんな飼い主ですまんかった。 ゆるしてくれ。

病気の原因など調べてももう遅い。

早く医者に連れて行ってやれば良かった。

もっとうまいものを食わしてやれば良かった。

ふろにはもっと優しく入れてやれば良かった。

もっともっとたくさん抱いてやれば良かった。

桜が散る少し寒い日曜日の早朝、にふをリサイクル畑を見渡せる場所に埋葬した。 ここは日当たりがいいぞ。

段ボール箱のお棺に、いつもにふをふいていたタオルを敷いて、そっと寝かせる。

好きだったキャットフードと食べかけだったネコ缶を封筒に包んで入れてやる。

いつも食べたそうに、くんくんかいでいた白身魚のフライも入れてやる。 ネコの天国で腹いっぱい食えよ。

畑に咲いた黄色い花を摘んで、箱いっぱいにいれてやった。 いいにおいだぞ、すきか?

悲しいけれど土をかけた、もう二度と会えないけれど土をかけた、足ではとてもふめず、手でできるだけ土を固めた。

リサイクル畑から掘り出した石を墓標にし、花を手向けた。

ここは安全だぞ。深く埋めたし、金網の柵が守ってくれる。動物やカラスなんかにつつかれることはない。

時々会いに来る。今日はさびしいだろうから夕方までずっと一緒にいてやる。

おまえがほんとにすきだった。おいらもとってもさびしいよ。ごめんな。

にふの思い出は、一人胸にしまって今日の日記を全削除しようかと思った。

しかし、ネコを飼っている方々に、これだけはなんとしても伝えたい。

時々おう吐するネコでも、おう吐が2日以上続くようなら、迷わず獣医の診断を仰いでください。

そして、にふというとんでもなくかわいいやつが、短い間ながら、この世に確かにいたことを知って欲しい。

苦しかったろう。ごめんな、にふ。 だっこできないのはほんとにさびしいよ、にふ。

ありがとう、にふ。 おまえに会えてほんとうによかった。

またネコに生まれ変わったら、体調にすごく気を配るから、おいらのところにきてくれ。 にふ。

●平成23年4月11日(月曜日/晴れのち一時雨)

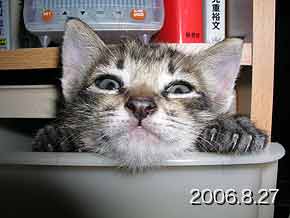

6:30、ねこ様がどぶにおちて帰ってこられた。

いつもの気品もオーラも消え失せ、ただのみじめでくさい生き物におちぶれていらっしゃった。

タオルです巻きにし、風呂に連れ込んでむりやり洗う。

『オレヲコロスキカー! シヌー! ユルサンゾー! ヤメロー! タスケテー! ココカラダシテー! デグチドコー!』

と、死にそうなお声でお鳴きになったが、気品を取り戻していただくためには仕方がない。

湯浴みの後はいつも1日くらいお互いに気まずい雰囲気になる。

信頼感が揺らぎ、ちょっとしたしっぽづかみにも『ビクッ!』となさる。 ちょっと悲しい。

お食事のネコ缶(カツオ&マグロ)増量で許していただくしかない。

『地震の日本史(中公新書/寒川旭著)』を読むと、天災は忘れたころにやってくるのがよくわかる。

人生は短く、百年以上の時を経て再び起こる災害については、歴史的観点から見る必要がある。

ダイジェストがこちらで読める。

今回の東日本大震災のように、非常に低い確率で起こる巨大災害にいかに備えるか。

リスクコントロールを誤った結果が、今我々に突きつけられている。

20世紀初頭までは、天災に勝る災害はなかったが、人類が文明を発達させた今日では、人災も非常に恐ろしいものになって来た。

我々の世代と次の世代は、東日本大震災と東海・東南海・南海連動型巨大地震を両方経験する非常に不運な時代に生まれたのかもしれない。 負の遺産は、更にその後の世代まで続くだろう。

そのときに備え、

人事を尽くして天命を待つ、しかない。

●平成23年4月10日(日曜日/晴れ)

玉テレの新型STBが不調で、交換となった。

症状は、最初の2〜3日は全く問題なくできていた番組予約録画が、DRモード以外では全部画像が特定のへんてこ画像(SUNテレビ)になってしまうというものだった。

通常の録画では、DR以外の録画モードでも問題は起きなかった。

玉テレのサービスに来てもらい確認したが、たまたま初期ロットのはずれを引いたのか、製品自体の不具合、バグなのか、とにかく交換、様子見となった。

『聞いたこともない症状です。』と言われた。 ま、新製品だからな。

引き取り後、玉テレの方で問題のSTBを検証したところ、今のところ問題は生じていないという。

パソコンのように、電源を落として再起動(コールドブート)したのが効いたのかもしれないとのことであった。

確かにこちらではずっとコンセントさしっぱなしだった。

家電の基本、とりあえずコンセントを抜いてみようを忘れていた。地デジ初心者の反省点。

原因の特定ができていないのが気になるが。

追記

交換後、7日経過。今のところ正常に予約録画できている。

あと5日の日記で書いた“予約のもっさり感”は一発予約の赤ボタンでひとまず解決。

ただ、これだと毎週予約、録画モード変更などの設定はできない。

●平成23年4月8日(金曜日/雨)

岡山県も動いた。ほんとに人ごとではない。

東日本大震災と違い、こちらは“想定外でした。”は通じない。

岡山県、地域防災計画見直しへ 知事表明、東日本大震災踏まえ

『岡山県の石井正弘知事は8日の定例記者会見で、県地域防災計画について「県独自に専門家の検討会を設けて計画を見直し、防災対策の強化を進める必要がある」と述べ、東日本大震災を踏まえ、国の方針を待たず見直しに着手する考えを明らかにした。

現行計画は東南海・南海地震を想定して策定しているが、東海地震が連動して発生した場合も想定する。知事は「万一の原子力災害についても検討していかねばならない」として、島根原発などの事故対応も新たに盛り込む方針を示した。

知事はまた、県内での被災者受け入れに関し、「県臨時職員として雇用するなど市町村と連携し、100人程度の雇用の場を用意したい」とし、直接雇用で支援することを表明。被災生徒が県立高校に転入学する場合は、PTA会費や生徒会費を含め保護者負担を全額補助する。被災企業に対しては、県内移転などの相談に応じるための専用窓口を来週中に開設する。』

(山陽新聞WebNewsより)

●平成23年4月6日(水曜日/晴れ)

出張リサイクル畑に種をまいた。(リサイクル畑2011)

二十日大根と水菜に初挑戦。収穫→洗ってすぐ食うを目指す。

●平成23年4月5日(火曜日/晴れ)

やっと地デジカがわが家にもきた。 玉テレで4月からの新型セットトップボックスレンタル開始に合わせたかたち。

レンタル(月額¥1,890アップ)を選んだのは、魅力的な新型STBがでたときに、すかっと乗り換えるためだ。

昨年10月ほぼ底値付近で購入した42型プラズマテレビTH-P42G2-K(Panasonic)と、4/2日に到着していたHDD、Blu-ray内蔵のSTB TZ-BDT910P(Panasonic)をセッティングした。

アバターがついていたが、テレビが3Dに対応していないので、イラネ。

アナログ環境では、CATVケーブルに分波器を入れて2系統に分けていた。

デジタル環境ではムリらしく、STBに直繋ぎでしか放送を受信できなかった。

STBからHDMIケーブルと同軸ケーブルでテレビと接続。 パナパナでビエラリンクもねらいの一つ。

東芝のRD-XS37は再生専用機としてAVケーブルでテレビに接続。

地震対策で滑り防止マットを敷いたが、テレビ自体は重心が高いのでさらなる転倒防止対策が必要だな。

さて使用感はと言うと、早速みたNHKの「コズミックフロント」は、ほんとうに感動的にビューティホーな高画質だった。

ニュースキャスターのおっちゃんさえ、テレビの枠のむこう2mくらいにほんとにいそうだった。

これが地デジの実力か。 全く不満のなかったRD-XS37のアナログ画質と見比べるとその差は歴然。

不満が一つ、まだ使い慣れていないので操作に手間取ることはあるが、番組予約のもっさり感には驚いた。

パナユーザーはみな、これに我慢しているのか? こーゆーもんだと思っているのか?

また、NHK受信料は、地上波一年払い¥14,910から、団体衛星一年払い¥23,160へ、年間8,250円、月額688円アップ。

ま、震災報道とかでがんばってくれているので、よしとしよう。

ついでにネット環境も、スーパーコース(30M/¥4,725)からプレミアムコース(160M/¥5,500)に変更。

こちらも自分でケーブルモデムを交換するだけ。

G4 Macと低速ルーター使用環境下では、Max30Mくらい。とほほ。せめて高速ルーター買おう。

バリューセット割引(¥5,500-¥4,725-¥315=¥460)で、実質月額460円アップ。

もっともっと早く、もっともっと便利に。 ぶ、文明病に毒されておるのう。

●平成23年4月3日(日曜日/晴れ)

醤油をしぼる合間に2件配達を済ませ、鯉を飼っていた池の片付け、掃除をする。

平成16年の高潮で完全に水没し、水が引いた後にはゴミと2mもあるタンクが流れ着きそのまま6年以上放置されていたのだ。

タンクを池から押し上げ、ごろごろ20mほど転がして、元あった位置に移動。

片付けながら6年前を思い出し、今現在同じように歯を食いしばってがんばっている被災地の人々を思った。

片付けた池の中で今年のポット栽培をするのが目的だ。 日当たり良好。(リサイクル畑2011)

リサイクル畑に植える作物、カボチャ、エダマメ、スイカのポット栽培を始め、塩ビのシートを張って屋根とした。

くるなよハト、きゃらす。 きまぐれねこ様のご加護があらんことを。

福島第一の揺れ、耐震設計の想定超える 2・3・5号機

『東京電力は1日、東日本大震災で被災した福島第一原発で耐震設計による想定を上回る揺れを観測していたと発表した。同原発は2006年に改定された新耐震指針に基づき想定を1.6倍にかさ上げしたが、過小評価だった。新指針での想定を超えたのは全国で初めて。原発の地震対策が揺らいだことになり、他の原発への影響も必至だ。

新指針は、阪神大震災後の知見を踏まえ28年ぶりに改定。これに沿って各電力会社は08年3月、既存原発の揺れの想定を大幅に引き上げた。東電は第一原発が想定する地下の揺れを引き上げ、さらに個別に3、5号機について安全性は確保されると報告。経済産業省原子力安全・保安院も妥当だと評価した。

公表されたのは最下階の地震計のデータで、2号機が想定の438ガル(ガルは揺れの勢いを示す加速度の単位)に対して、1.25倍の550ガルを記録。5号機で548ガル(想定452ガル)、3号機でも507ガル(同441ガル)が観測された。

新指針は「極めてまれで施設に大きな影響を与える地震動」を想定するよう求めている。東電は、今回の地震の規模に近いとみられている「貞観(じょうがん)地震」(869年)の揺れでも超えないと想定。超える場合もその確率は1万年から100万年に1回と評価していた。

旧指針は、東北電力女川原発、北陸電力志賀原発、東電柏崎刈羽原発で相次ぎ想定を超えたため問題化。新指針を踏まえて各原発の安全性を再評価する作業が進められていた。今回の地震で、新指針による国の審査のあり方が問われることになる。

原発の復旧作業では、東電は1日、放射性物質を含んだ粉じんの飛散を防ぐため敷地内で合成樹脂を散布する作業を始めた。乾くと膜のようになり半年から1年ほど飛散を防ぐ効果が期待できるという。米軍の船から敷地のタンクに向けた真水の補給も始まった。』(Asahi.com)

ヒトのチエの限界を感じる。

●平成23年4月1日(金曜日/晴れのち曇り)

3/29(火曜日)放送のクローズアップ現代で東日本において「ヤシマ作戦」が展開中であることを知る。

西日本においては、50Hzと60Hzの壁のため、非常に残念ながら後方支援しかできない。

岡山県対岸、香川県屋島の名を冠した大作戦に直接参戦できない口惜しさと申し訳なさ。

密かに後方支援作戦を検討中。

今回の巨大地震は、「東日本大震災」と命名された。

『政府は1日の持ち回り閣議で、三陸沖を震源とする今回の大地震の災害を「東日本大震災」と命名することを決めた。今後の対策組織名などに使う。気象庁は地震そのものを「平成23(2011)年東北地方太平洋沖地震」と名付けたが、災害名としては関東の一部を含む広い地域に及んだ被害を考慮した。』(スポニチAnnex)

●平成23年3月30日(水曜日/晴れ)

24日朝、福島県のキャベツ農家の男性(64)が首をつって自殺したというニュースを知った。

前日政府が出した出荷・摂取制限のを聞いて落ち込んだ様子だったという。

安全な有機農法にこだわり、「野菜も米も人の口に入るものなので、農薬はなるべく使いたくない」が口癖だったという。

(2011年3月30日 読売新聞)

私も本職ではないが、土を耕して無農薬の作物を作り、自分で食べたり、お得意様に配ったりしている。(リサイクル計画2010)

ススキが茂り石くれがごろごろころがっていた塩田跡地を、でっかい石を掘り起こし、小さな石くれを拾い集め、醤油の絞りかすをまき、雑草を刈り、雑草堆肥をすき込み、なんとか畑にした。(リサイクル計画3/2006年)

お天道様の気まぐれによる水不足、長梅雨、熱波、低温、さらには害虫にTやKといった敵もなんとかやり過ごし、あるいは克服してきた。

流した汗の量だけ、畑に対する思い入れは深く、作物へのいとおしさは増す。

このキャベツ農家の方にとって、畑と作物は自分の一部だったのだろう。

収穫直前に、全くいわれのない、目に見えず、除去も困難な害毒が降り注ぎ、土も作物も汚染されていると言われたらどうだろう。

怒り、無念、絶望。 すべてが指の間をすり抜けていく感覚、足もとが不意に消えてしまう感覚。

日本全体の農水産業、ひいては経済全体にどれだけインパクトを与えるのだろうか。 世界への影響さえ懸念される。

すでに、ニュースを見守ることしか、我々にはできない。

●平成23年3月27日(日曜日/晴れのち曇り)

昨年放送されたNHKの『MEGAQUAKE メガクエイク(巨大地震)第1〜4集』の単行本も出ている。

今年になってから買ったのだが、その中に物理学者寺田寅彦の『天災と国防』という随筆文が載っている。

この文章はネットでも読め、長くはないので、ぜひともご一読していただきたい。

約80年前に、ここまで洞察していたのかと心底驚いたのを覚えている。

「天災は忘れたころにやってくる」の名言は、この人がルーツだそうだ。 さもありなん。

『天災と国防』の中の一文に次のようなものがある。

「文明が進めば進ほど、災害は激烈さを増す」

この先人の戒めを忘れ、自然への畏れも忘れた現代人に、先の大震災、大津波、続く原発事故が激しく牙をむいた。

80年分文明が進んだとすると、激烈さも相応になることを覚悟しなくてはならない。

世代を超えて、多くの負債を背負わせる事になるかもしれない。 責任は我々にある。

もし、幸運にも、今回の危機がなんとか収束しても、この戒めをずっと伝えてゆく責任がある。

「原発震災」と言う言葉を作った石橋克彦・神戸大名誉教授(地震学)という人を知る。 神戸か。

YouTubeで今回の原発事故について、朝日ニュースターで語った映像がアップされていた。

先の震災が起こるまで、原子力発電の恩恵にあずかりまくり、リスクの部分をほとんど考えてこなかった自分に後悔した。

覆水盆に返らず。 我々は、どの辺で道を誤ったのだろう。 まだ取り返しはつくのだろうか。

●平成23年3月21日(月曜日/雨のち曇り)

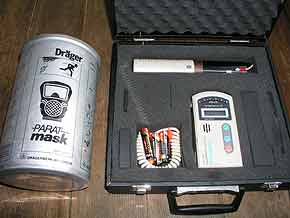

今話題のアレを測定する計器とアレを防ぐマスクである。

この辺のアレの値は、0.05〜0.10μSv/hあたりでうろうろしている。どうやらバックグラウンドらしい。

なぜ醤油屋がこのようなものを・・・。

平成16年の高潮被災後、あらゆる災害を想像し、万が一と恐怖していたそのころの自分の心の闇をのぞいた気がした。

たぶん一生闇もちの防災原理主義者。(増殖する闇の子たち)

今後被災地では、こういう人々が増えるのだろう。 地域防災力は向上するかもしれんが。 やりきれんのう。

明るい方に目を向けて、今年栽培予定のカボチャとエダマメの種を購入。

はたけはよいぞ。作物を植え、育て、食うのは癒される。 だが、また浸かったら・・・・・・・・。

いかんいかん。明るい方に。

明日は春の仕込みに使う小麦を玉野まで取りに行く予定。本業に精を出そう。

今回の東北地方太平洋沖地震は、太平洋プレートと北米プレートの間で起こったプレート境界型地震だった。

一方、こっちで懸念されている東南海・南海地震は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートである。

このため、ほとんどの研究者が、影響はないのではと言っている。

『また、想定外でした。』に、早めに備えとこうと思った。

●平成23年3月20日(日曜日/曇りのち雨)

仙台の友人に何らかの支援をしたくて『銀行口座教えやがってください。遠慮厳禁。』とのメールを送った。

『家も職場も船も養殖いかだも、家族さえも失ってしまった方も多く、比較的被害の少ない自分としては受け取れない。』

との返信が来た。

日本人でよかったと思った。 がんばれ。

現状では、ゆうパック、ゆうメール、ポスパケットは引受停止、郵便物も配達困難。(3/19 18:00現在)

クロネコ宅急便も、宮城県は停止中。(3/19 18:00現在)

今日は夕方から消防団の放水訓練と定例会が予定されているが、どうも雨っぽい。

東南海・南海地震発生時の行動指針についての勉強会をむりむりにでもねじこんで、あと義援金のおねがいをしようと思う。

自分のやるべきこと、できることをせねば。

●追記

昨日(19日14:00ごろ)から、本日(20日03:40)まで13時間半にわたり、東京電力福島第一原子力発電所3号機に2400トンの放水が行われた。

被曝の危険を冒し、現場で活動されている方々に心から拍手したい。

お疲れ様です。ありがとうございます。がんばってください。

自分のやるべきこと、できることをせねば。

●平成23年3月18日(金曜日/晴れ)

昨日17日、倉敷市が受け付ける支援物資に使い捨てカイロが加わったことを知る。詳細はこちら。

支援ページでは、使い捨てカイロ(なるべく貼るカイロでお願いします)と特別に赤文字が使われている。

夜20:00まで受け付けるとのこと。 この冷え込みにもかかわらず、十分な数が確保できていないのか。

夕方カブをとばして、貼るカイロ10×3パック、貼らないカイロ10×2パック+4個、合計54個、小さな段ボールにつめて持って行く。

岡山でも風が冷たい。真冬並みだ。天気予報では、17日が寒さの底だという。

今日18日朝には、支援物資の出発式が行われ、被災地に出発するという。 一刻も早く被災地に届いて欲しい。

また災害見舞金として、倉敷市から今年度予備費残高のほぼ全額、8000万円の支出が決まった。

倉敷市民48万人で、一人あたり約167円。 厳しい財政状況下、年度末とはいえ、伊東市長、市議会の英断を評価したい。

大きな組織ほど対応が遅いのはしょうがないのか。

即断即決、小回りのきく個人、小さな組織での支援の必要性を痛感した。 せめて足を引っ張らないで欲しいものだ。

●平成23年3月16日(月曜日/くもり時々雪)

今日から倉敷市では支援物資の受け付けが始まった。 詳細はこちら。

平成16年の高潮被害の時、赤十字からもらった未使用の圧縮毛布2枚を梱包し、配達の途中に持って行った。

昼前から雪が舞いだし、冬に戻ったような天気。 東北の被災地の方へ早く届いて欲しい。

一方でうれしい事もあった。昼休みに、音信不通だった仙台の友人とやっと電話がつながった。

比較的沿岸にいたが、何とか津波から逃げることができたという。

ライフラインの問題で、親戚宅に避難していて、今日片付けに自宅に帰ったという。

支援物資を送りたいが、宅急便未だ不通。 カンパだな。 がんばれ!

また、日本消防協会も昨日15日から義援金の受付を開始した。 詳細はこちら。

こちらは、被災した消防団の方々への義援金だ。 私も高潮災害の際、たしか1枚くらいいただいた記憶がある。

5枚は返さねばと、ジャパンネットバンクから送金した。 がんばれ消防団!

●平成23年3月14日(月曜日/くもり)

12日土曜日、醤油の配達で街を畑をカブで走る。

見慣れた風景、いつもの道、行き交う車、畑仕事をする人、子供たちの笑い声。

すべてが空々しく、何とも言えない違和感を感じてしまう。

昨日テレビ中継で見た津波のライブ映像があまりに強烈に非現実的すぎて、今日のこの日常の方が逆にウソなのではないかという逆転した違和感がつきまとう。

のうみそに突き刺さった映像の後遺症なのだろう。

13日日曜日、もう何かせずにはいられなくなり、消防団の操法練習予定地の地ならし、石拾い、その他で過ごす。

週が明けた今日14日月曜日、仙台の友人とはまだ連絡がとれない。

11日夜、というか12日の午前1時過ぎに注文したインバータ式発電機について、ショップからメールが来た。

被災地用物資需要に加え、計画停電でさらに品薄となったのだろう。今日見ると「入荷予定不明」となっている。

『メーカーにおきましては、災害援助物資としての出荷が優先される為、在庫のない場合はやむを得ず他の商品に変更していただくか、キャンセルをお願いする場合がございます。』とのこと。

被災地に送ってください。当方後まわしでOKでござる。

最新のニュース映像を見るたび、防災関係者として、無力感が襲ってくる。

まだゆうちょ銀行のサイトでは義援金受付の表示がないので、コールセンターにねじこんだ。

「すでに始めています。」との回答を聞き、さっそく配達途中に郵便局で赤十字に募金をどかっとしてきた。

先日の、姉妹都市クライストチャーチ募金の際、貯め込んでいた1円5円基金約3kgはすでに寄付済みだったのだ。

平成16年、高潮被害を受けたときに全国の方々からいただいた義援金への恩返しだ。

ナルトが立ち向かう憎しみの負の連鎖があるなら、ありがとうの正の連鎖もあるはず。

いつもはけちで、もったいない根性が身にしみついたびんぼな醤油屋だが、不思議とすっげー安い気がする。

自分のやるべきこと、できることをせねば。

●平成23年3月11日(金曜日/晴れ)

年明けからさぼりまくっていた日記。

今日、確定申告も済ませ、醤油を絞りつつ、Yahoo!オークションで蔵の修理材料を物色していたら、

14:46 M9.0の歴史的巨大地震

『平成23年 東北地方太平洋沖地震』

が発生。 |

すぐに宇野港の潮汐情報と津波到達予想時間を調べる。 19:30 ちょうど干潮、50cmならおそらく問題ない。

醤油を絞りながら、ニュースを見つつ、とりあえず消防団の出動準備をしとく。

次に思いついたのは、宮城県仙台市在住の大学の同期の友人の安否。

年賀状の住所から地図を検索。太平洋沿岸から約20kmだが、河川から近い・・・・・。

メール、不通。 電話、「大変混み合って・・・」で不通。 災害用伝言ダイアル171、メッセージなし。

停電だからか・・・、安否が気になる。

ニュース映像を見ていると、昨年放送されたNHKの『メガクエイク(巨大地震)第1〜4集』が思い出された。

まさに今回の地震を予見していたような内容だった。

番組で想定していたのは東海、東南海、南海の連動型超巨大地震であった。

私が生きている間に来るとすれば、やはりこいつだろうと思っていた。 しかし、今回のは全くのノーマークだった。

地震による倒壊、長周期地震動、津波、沿岸石油施設の炎上、液状化が最新CGでリアルに描き出されていた。

そのCGを上回る現実の、現在進行しているライブ映像。 堤防を越え、すべてを飲み込み進む津波

ぞわぞわと鳥肌が立ち、体もこたつの中の脚もぶるぶると震えた。 日常と非日常は、いとも簡単に入れ替わる。

あの番組を見たおかげで、今日生き残った人が一人でも多いことを祈らずにはいられない。

一方、この辺はいつもと変わらぬ日常の時が流れ、結局消防団の出動もなく、平和な夜が来た。

19:20から海岸の見回りをする。 野次馬一家が車で海岸を見に来ていた。 平和だねー。

ニュージーランドもリビアも東北地方もぜんぶテレビの向こうの世界。

だけど、ほんの一瞬で自分も向こう側にいっちゃうこともあるんだよ。

まさに、日本の歴史に残る大災害。 確かに、忘れた頃にどかんとやってきた。

行けるものなら、直ちにはせ参じたい。

とりあえず、ずーっと購入を躊躇していたインバータ発電機、ヤマハ発電機 EF2500iを¥115,000で注文した。

不思議とすっげー安い気がする。 たしかにビンボなのだが、買うときは買うのだ。

自分のやるべきこと、できることをせねば。