西山醤油店は、平成16年8月30日深夜、台風16号により床上70cmの高潮被害を受けました。

モーター、ポンプ、機械設備、電気系統、事務書類等々に甚大な被害がありました。

また、パソコン、デジカメ等のデジタル器機の破損、データの消失がありました。

しかしながら、被災から8年が経ち、なんとかほぼ被災前の状態にまで復旧することができました。

支援していただいた皆様に心から感謝するとともに、醤油の製造、地域防災活動に力を注ぎたいと思います。

●平成25年12月31日(火曜日/晴れ)

サイトの更新をさぼって年が暮れました。

この3ヶ月ほどの間の大きな動きといえば、タヌキとのたたかいで不覚をとったことと、防災用のガス発電機を買ったことくらいです。

あとは醤油屋の日常がいつものように、川の流れのようにすぎてゆきました。

●平成25年9月16日(月曜日/晴れ)

連休の最中、台風18号が日本中をかき乱している。

先月末に気象庁が導入したばかりの特別警報が滋賀、京都、福井に出された。

防災組織の一員として、数十年に一度という頻度の災害に対しても備えが必要なことを改めて認識させられた。

先月、岡山県が「岡山県地域防災計画」の素案を公開し、パブリックコメントを募集していた。

「岡山県地域防災計画(地震・津波対策編)」の書類をダウンロードし、“消防”を検索、色づけして周辺の部分を読んでみた。

消防団は避難誘導が主な役割らしい。 そんだけでええの?

7/29日に公表された「岡山県における南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等及び被害想定」では、2つの想定が示された。

地震で堤防が破壊される場合と地震には耐えたが、その後の津波が堤防を越えて破壊される場合である。

この二つの想定の玉島勇崎・柏島地区の浸水想定図を比較すると被災範囲がかなり違い、堤防こそが当地域の津波対策の要であることがわかる。

南海トラフの巨大地震のシミュレーションにおいて津波の高さ(波の振幅)は、瀬戸内海という複雑な地形的理由のため、あくまで参考値として考えたほうがいい気がする。

一方、津波到達時間は2〜3時間と推定されており(波の速度)、こちらは大きくはずすことはなさそうだ。

地震発生からわずかな時間で巨大な津波が押し寄せる四国、紀伊半島沿岸などと異なり、貴重な2〜3時間が与えられていると言える。

この貴重な数時間の間に堤防、水門の破損状況の確認、応急対策の手配、実施等をすべて自治体に任せて大丈夫なのか、不安がある。

とてもそんなマンパワーはありそうにない。 加えて通信状況、道路状況、停電、夜間、天候不順等々不確定要素がいっぱい。

平成16年の高潮の際、命は助かったが、その後の醤油屋家業の復旧、生活の再建はたいへんだった。

東日本大震災の被災者の方々の喪失感は更に深く、復興は更に厳しいに違いない。

市民の生命と財産を守るのが行政の第一義であり、避難で生命を守り、さらに生活再建の基盤となる財産をも守れる“よくばり防災”を目指してほしい。

安全を確保しつつ、被害を最小限にとどめる対策を実行する。地理的に震源から遠い岡山県なら実現可能である。

東日本大震災では活動中の200名もの消防団員が犠牲になった。 合掌。

残された家族、殉職者を出した消防団からは団員の安全確保への対策が強く求められている。

こういった背景で、自治体としては消防団員に危険な活動を指示しずらい雰囲気があるように感じる。

しかし消防団には、自分の町は自分で守るという基本理念がある。

倉敷市が、巨大地震発生時の消防団の退避基準を明確にし、「それまではしっかり活動しやがってください」的な訓練を実施することを望む。

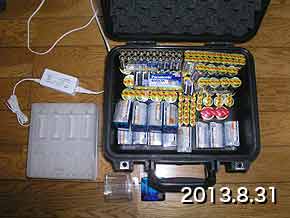

●平成25年9月1日(日曜日/雨)

夏の暑さも一段落。秋雨前線の影響で一日雨。

平成16年の高潮災害から9年。

また防災週間ということで、年に一回の防災用品の点検。eneloopの充電。

単1eneloopの充電は時間がかかるかと思いきや、一年放置してもけっこう残量があるのか1時間もかからず充電完了。

自然放電が少ないのがウリなだけはある。

今年の5月にヤフオクで4人乗りのゴムボート(中古良品)をゲットしたのだが、その後の豪雨災害のニュースを聞くたびにやっぱ必要だよなと思う醤油屋でございました。

|

|

●平成25年8月27日(日曜日/晴れ)

先週末の雨から、やっと夏の勢いがそがれてきた。夜の過ごしやすさ、日中の肌感覚。ほっとするね。

8月末になると忙しくなるのが防災関係。

8/31 19:30〜20:43 MEGAQUAKEIII「よみがえる関東大震災 〜首都壊滅・90年目の警告〜」

9/1 21:00〜21:49 MEGAQUAKEIII「南海トラフ 見え始めた“予兆”」

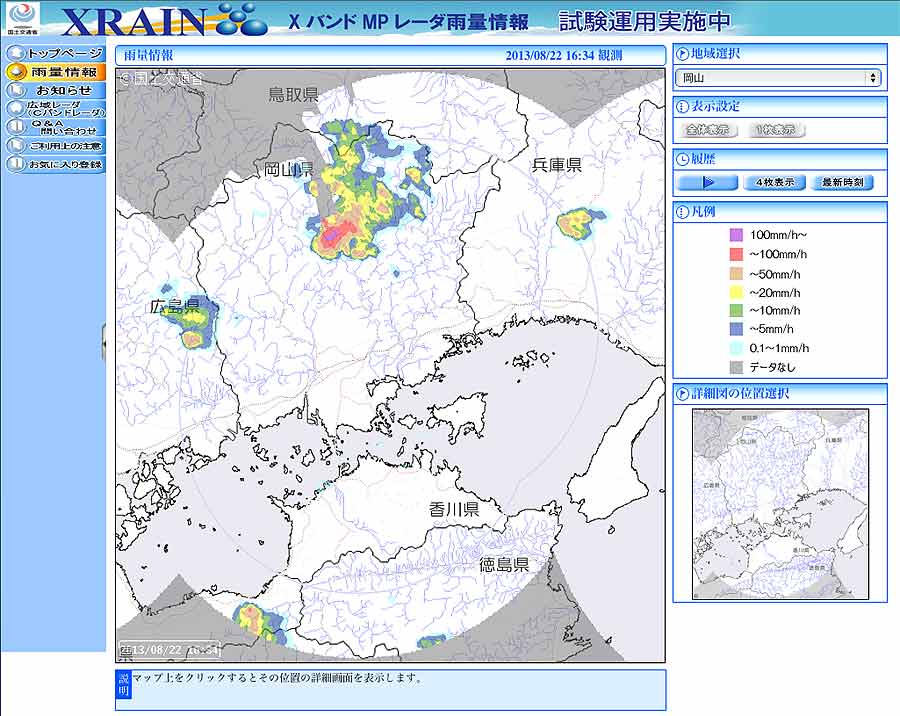

●平成25年8月22日(木曜日/晴れのち曇り)

例年通りの熱ダレ、いやこの暑さは例年を越えているので4ヶ月以上も日記をさぼるのも自然な流れ。

7月30日に「ひるおび」で紹介された国土交通省のサイトXRAINをがとても使えるのでここでも紹介することにした。

何が使えるかというと、ゲリラ豪雨に代表される集中豪雨をほぼリアルタイムでとらえることができるからである。

防災関係者だけでなく、洗濯物を干したお母さん、アウトドアで活動している人々、雨が降ると困る人、逆に降ってほしい人。

そんな人々に1分間隔で詳細な最新の降雨情報を教えてくれるサイトなのだ。

ごくまれに感じる、このためなら税金払ってもいいな、と思える情報だ。

雲行きが怪しくなったら、このサイトにアクセス。スマホ、携帯電話からも利用可能だ。

●平成25年4月2日(火曜日/曇りのち雨)

昨日クローズアップ現代で“ガバメント2.0 市民の英知が社会を変える”をやっていた。

スマートフォンのアプリに登録しておくと、付近で心肺蘇生を必要な人が発生した場合、メールで連絡がくるという。

救急車が到着するまでの生死を分ける数分を一般市民が補助するという画期的な仕組みがアメリカではすでに運用されている。

ハリケーンの被害状況を市民が自ら連絡して復旧作業を早め、壁の落書きを連絡して迅速な清掃作業が実現していた。

財政難で公共サービスが低下する中、スマートフォンのアプリを通じて市民が直接サービスに参加し、社会を変えている。

考えてみれば日本の消防団はこの市民参加のよい例で、召集メールを受けて出動、市の消防隊の支援を行っている。

要はいかに公共サービスと意欲のある市民を結びつける仕組みを作るかだ。

以前消防署で心肺蘇生法の講習を受け、AED(自動体外式除細動器)の使用法を教わったときに、「最寄りのAEDの場所を探せるアプリとかないんですか?」と聞くと、「残念ながらありません。探して覚えておいてください。」とのことだった。

地元ならいいのだが、出先ではムリ。

(追記 2013/9/16 あったようです。→日本全国AEDマップ PC/iOS/Android版あり)

公共サービスと市民をつなぐ仕組みを作るのは地方自治体が主導しなければならない。 うごけ!公僕ども!

元気玉のように、みんなの元気をちょっとずつ集めて・・・。

ガバメント2.0が本格的に動き出したら、スマホG'zに変えようかな。

●平成25年3月28日(木曜日/晴れ)

3月10日にNHK BS1で放送された「THE NEXT MEGAQUAKE 第1部、第2部」がNHK総合で再放送される。

今日28日(木)22:00から第2部“大変動期”最悪のシナリオに備えろ。

4月4日(木)0:45から第1部 3.11巨大地震〜明らかになる地殻変動〜。

4月6日(土)15:55から第1部、第2部が再放送予定。

4月7日(日)21:00「 MEGAQUAKE III 巨大地震 第1回 次の直下地震はどこか 〜知られざる活断層の真実〜」

再放送は4月1日0:40から

4月14日(日)21:00「 MEGAQUAKE III 巨大地震 第2回 揺れはどこまで大きくなるのか 〜“長周期地震動”の衝撃〜」

再放送は4月18日0:40から。

円安の影響で4月から大豆関連の品物が約10%値上がりするという情報を得て、今年の春仕込み用のIP脱脂大豆を25日に購入。

昨年のアメリカ、ブラジルの数十年ぶりの干ばつ、非遺伝子組み換え大豆のプレミア価格、円安による輸入価格の高騰。きびしいぜ。

まあ、円安の影響はこれでセーフ。

ところがどっこい。

輸入小麦の約10%値上げに伴い、国産小麦も4月から事後調整とやらで11%値上がり、もう間に合わないとのこと。

きいてないよー。

●平成25年3月17日(日曜日/晴れ)

平成25年3月8日、岡山県が各市町村別震度分布図と液状化危険度分布図を公表。

東日本大震災から2年が経ち、南海トラフの巨大地震の被害想定が国から岡山県のレベルにまでローカライズされてきた。

本来ローカライズ(地域化)とは、ある国を対象に作られた製品を、外国でも使用できるように、外国の言語に対応させることであり、ソフトウェアの表示を翻訳すること、特に英語版のソフトウェアを日本語化することを指す。

しかし、ここでいうローカライズとは、広い観点から示された被害想定に地域の特性を加味して、より狭い地域の現状に即した被害想定をたて、さらにその地域に合った適切な対策を講じることとする。

来年度中には倉敷市のレベルにまでローカライズされるだろうから、そこから先のローカライズは地域の自主防災組織、消防団、企業、学校、家族、個人で行わなければならない。

大規模災害発生時に公助は期待しないのが原則だが、発生前となれば、この最後のローカライズ作業への支援を可能な限り行う責務が自治体にはある。と思うぞ。

よろしくね。

MacをG3B&W(改造SonnetG4/1GHzに)からMacMiniに、モニターをCRTから液晶に、OSを10.3.9から10.8.2へ、ファイルメーカーを5.5から7.0を経由して12へ、Officeを2004から2011へ、Atokを15から2011へ等々、10年以上のギャップを埋める作業だった。

完全に刷新というわけではなく、宅急便の伝票印刷に不可欠なインパクトドットプリンターEPSON VP-1850のためにOS9.2環境、まだまだ元気なApple LaserWriter Select610のためにG4Mac(OS10.4.11)を共存させる必要があり、出力時にはちょっとめんどくさい儀式が必要になる。

苦労したした。

中でもファイルメーカーのファイル変換後の不具合は一部未解決。勉強が足りんということなのだろう。

とはいえMacがさくさく動くと仕事も進み、心も軽い。そのせいか人生まで加速している気がする今日この頃。

動き出す春の予感。 これもアベノミクス効果なのか。

|

|

●平成25年3月10日(日曜日/曇りのち雨)

自動車教習所前で二軒屋前と同じ看板タイプ、ひまわり団地前で電柱タイプの海抜表示板を発見。防災マップに追加した。

明日で2年か。

●平成25年3月3日(日曜日/晴れ)

さしみ醤油についてまとめました。

二軒屋前で電柱に巻き付けるタイプとは別の海抜表示板を発見。防災マップに追加した。

●平成25年3月1日(金曜日/曇りのち雨)

岡山県危機管理課のサイトから「【試験公開】標高がわかるWeb地図(国土地理院のサイト)」を試してみた。

昨年末倉敷市が設置した海抜表示板を防災マップに追加したのだが、もっと詳細で信頼性のある勇崎付近の標高データがほしかったのだ。

Google 、マピオンなどお手軽に全国の標高を調べられるサイトは多いが、広範囲をカバーする代償として精度が低いのが難点だ。

個人で購入できるGPS高度計の誤差も大きい。

「標高がわかるWeb地図」で使用している標高モデルは次の4種類の測定方法を用いている。

|

種 別

|

測量方法

|

標高点格子の

間隔 |

整備範囲

|

標高精度

(標準偏差) |

|

5m

(レーザ) |

航空レーザ

測量 |

0.2"×0.2"

(約5m四方) |

主要沿岸部・都市部

主要河川等 |

0.3m以内※3

|

|

5m

(写真測量) |

写真測量

|

0.2"×0.2"

(約5m四方) |

主要沿岸部・都市部

|

0.7m以内

|

|

10m※1

|

1/2.5万地形図

等高線 |

0.4"×0.4"

(約10m四方) |

日本全国

(北方領土を除く) |

5m以内

|

|

250m※2

|

衛星データ

|

7.5"×11.25"

(約250m四方) |

北方領土

|

25m程度

|

※2 衛星データより等高線(50m間隔)を発生させて作成しています。

※3 0.3m以内という値は、地表面測定値がある標高点に限ります。

まず倉敷市の海抜表示板が設置された7地点をこのサイトで調べ、その結果を比較をしてみた。

|

#pid

|

B[deg]

|

L[deg]

|

H[m]

|

infH(測量方法)

|

場所

|

海抜表示板[m]

|

表示板との差[m]

|

|

1

|

34.519351 | 133.653188 | 0.6 | 5m(Photogrammetry) |

井出歯科医院前

|

0.1

|

-0.5

|

|

2

|

34.516049 | 133.650417 | -0.2 | 5m(Laser) |

黒崎新町公園前

|

0.0

|

0.2

|

|

3

|

34.521955 | 133.647604 | 0.6 | 5m(Laser) |

セブンイレブン

勇崎店前 |

0.3

|

-0.3

|

|

4

|

34.517811 | 133.645736 | 2.6 | 5m(Laser) |

仕出し岡部前

|

3.0

|

0.4

|

|

5

|

34.521085 | 133.654458 | 0.6 | 5m(Photogrammetry) |

八幡保育園前

|

0.4

|

-0.2

|

|

6

|

34.521823 | 133.658097 | 0.6 | 5m(Photogrammetry) |

中藤理容所前

|

0.9

|

0.3

|

|

7

|

34.52844 | 133.66234 | 2.7 | 5m(Photogrammetry) |

玉島みなと公園前

|

3.2

|

0.5

|

この7点のデータから見ると、5mメッシュの航空レーザー測量、写真測量で±0.5m以内の差となった。

倉敷市の海抜表示板の数値はおそらくピンポイントの測定値と思われる。最寄りの水準点から引っ張って来たのだろうか?

一方、国土地理院の数値は航空機から地表面をスキャンあるいは撮影して得られた5mメッシュの格子点からの推定値なので、信頼性は海抜表示板の方が高いと思われる。

まあ、海抜表示板の数値も10cm単位、標高がわかるWeb地図から得られる数値もアバウトなので比較すること自体あまり意味がないような。

次に、平成16年の高潮被害の浸水域を108点クリックしてみた。

108つのデータを羅列するわけにはいかないので、結論から言うと「参考にはなるかな」。

108地点のうち28地点は10m地形図等高線のデータから、海抜2〜4mと表示した。平均2.75m。

誤差5m以内ならこんなもんか。

残りの80点は写真測量のデータから、0.1〜2.4と表示した。平均0.48m。

地形図等高線のデータを無視し、写真測量のデータだけを読みとっても、実際の地形をいつも見て、歩いて知っている人間からすると信頼性はあまり高くない。

結論

「【試験公開】標高がわかるWeb地図(国土地理院のサイト)」はそれなりに使える。

オレ的には使い物にならない。

浸水の現実とは、1cmでも低いところを選んで流れ込んでくる。そして1cmでも低いところによどむ。

堤防の決壊、越流、大雨による浸水などが発生した場合の判断基準となる信頼性のある詳細な地元の標高データが必要なのだ。

倉敷市が方針を変更し、下水道台帳を完全公開すればレーザーポインター付きの水平器、コンベックス、下げ振り、三脚を手に、伊能忠敬先生のようにきっちり測量してやるのだが。(消防団員のぐち)

●平成25年1月29日(火曜日/晴れ)

先週末に大学時代の少林寺拳法部の同期生が集まって新年会をやりました。

ほんとうに楽しい呑み会でした。 酒がすすみ、久々に二日酔いになりました。

年明けから会社の年末調整やら帳簿のデータ入力やらで、もうだめかとあきらめかけていましたが、何とか間に合わせました。

仙台在住の友人とは実に卒業以来21年振りに会え、東日本大震災の話やら、身近に迫りつつある老化現象の話でおおいに盛り上がりました。

今年も防災グッズを押しつけて、防災に対する日頃からの心構えと準備を説いてきました。

そう、年末の仕込みから年始の事務仕事まで締め切りに追われまくり、睡眠不足のストレス蓄積過多で年賀状を出す時期を逸してしましました。年賀状をくださった皆様、すみません。

●平成25年1月4日(金曜日/晴れ)

どっこい生きてます。

半年もサイトの更新をさぼってしまいました。

西山醤油店四代目の親父がそろそろ引退なので、6月から1カ年計画で事業継承などの引き継ぎをしているのですが、先々代あたりから実にてきとーにやってきたつけがもろに来てまして、苦労しております。

孫子の代までたたられている感じです。

後の世代に迷惑をかけないよう、きっちりしないといかんなと改めて思う今日この頃です。

直接このページに来た方→TOPページへ